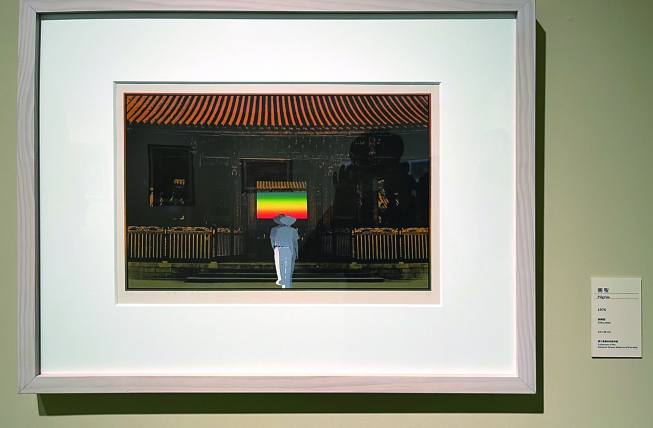

淡水之廟(油彩畫布)  朝聖(絲網版) 從摸索到自我 ——觀“廖修平90大展” 欣賞藝術的方式很多,多數展覽傾向採用橫向的視角,比如說香港藝術博物館曾策劃的《塞尚與雷諾阿的世界》,就是透過類似主題,來比較不同藝術家的創作視角。早前,位於台中的台灣美術館展出的“廖修平90大展”,本次策展人以線性的方式,將展覽分為三個展區(求藝過程、創作歷程及教學與推廣),讓觀眾可以更深入了解他風格的轉變。 一位成熟的藝術家,在他的創作歷程中,大概會經歷三個階段:從嘗試、模仿,到最終的自我表現。當然,這些轉變並不會在某一天就突然發生,也不是必然的,它總是緩慢、重疊、漸進地進行,更重要的是,這個過程是沒有終點的。或許,正如廖修平所言:“選擇了藝術,這是一條孤獨又漫長的道路,沒有捷徑,要以堅毅的信念,懷抱熱情及理想,持續不斷地走下去。” 舉例來說,在第一展區——求藝過程,可以看到廖修平赴法留學前後的風格變化。如在一九五二年,當時年僅十九歲的廖修平還在嘗試的階段,由其創作的《靜物》中,可見畫中的構圖手法或色彩還相對稚嫩,特別是畫中左下的布條和綠色的混合尤顯突兀。一九五九年,他將從師大美術系畢業,當時他創作的一系列作品,如《憶》與《三張椅子》,可見他開始使用大量大膽鮮明的紅、藍、黃等原始色塊,不難看出,他是在模仿一些後印象派畫家的名作。到了一九六三年,他即將到法國留學之前,其所創作的《淡水之廟》,可以明顯看到他開始思考如何表現真正的自我。表現自我的方式有很多種,如蒙德里安就以線條與三原色構築圖像的基本要素。但比起蒙德里安,他的創作語言更像吳冠中,吳冠中以抽象水墨而聞名,並以此描繪他心中喜愛的魯迅與江南。而在《淡水之廟》中,也可以看到相近的例子:巨型的畫作中,到處都是紅瓦屋頂和潮暖氣候影響下的黃白色牆,一條幽黑小路藏於民居之中,直通山頂的廟宇。而這種當地的特徵,觀衆可在廖修平往後的作品中,看到他不斷加入。 “門,這熟悉而陌生的存在/如何地勾引我無限的思潮與眷懷/……啊!這兒 那裡到處是門/許是其中之一/能賦予我們,解此生謎之鍵。”這是廖修平於一九六七年寫下的詩,而“門”是他創作的重要概念,貫穿了他成熟時期大部分作品。正如筆者最喜愛的《朝聖》,這幅一九七六年的作品初看之下略帶詭異,但實際上是他童年生活經驗的再現。在台灣隨處可見的廟宇,對他而言不是單純的宗教空間,而是連結起人們與天的通道,更是屬於他的東方個性,這也成為他藝術語言中最具代表性的符號之一。 紙上難盡其全,唯有親眼細會,才能感受一位藝術家的心靈長河。文字有限,希望你將來也能走到廖修平的展場,與他的作品對話。 李俊文 |

請發表評論