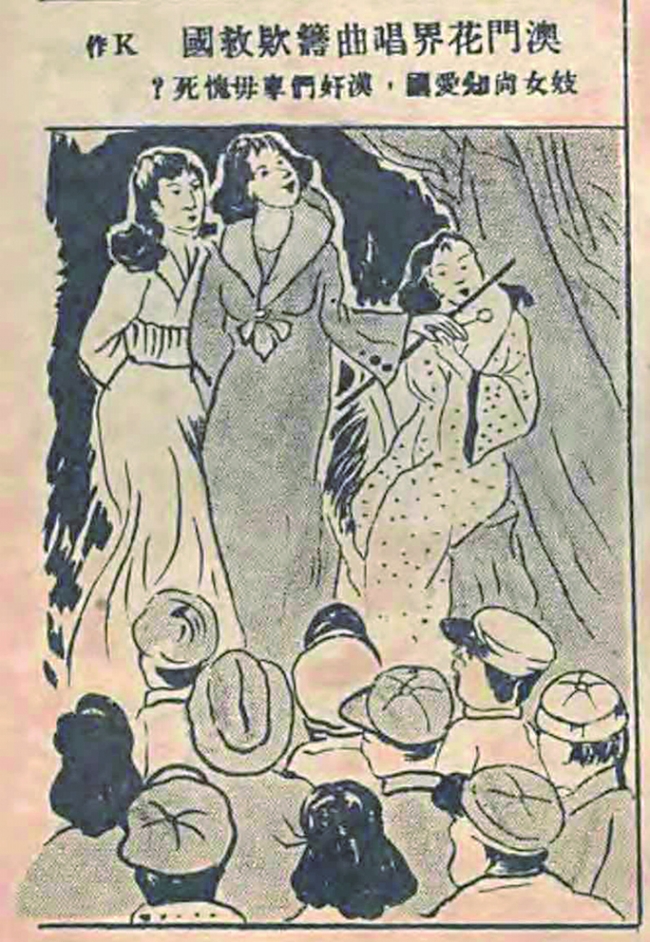

澳門四界救災會組織回國服務團(1938年11月10日《大公報(香港)》)  抗戰烽煙燃起,澳門各界救災會發起籌款支援抗戰。(1937年8月30日《香港工商日報》)  澳葡禁止華人集會(1939年6月24日《上海泰晤士報/Shanghai Times》)  澳門僑胞關懷國難慷慨捐輸(1937年10月11日《時報》)  澳門花界唱曲籌款漫畫(《抗敵畫報》1938年第2期) 抗戰初澳門同胞紀念“七七”愛國活動追記 抗戰烽煙中,澳門雖因葡萄牙中立政策免遭日軍蹂躪,但澳門同胞以拳拳愛國之心,熱心支持抵抗敵寇,以實際行動譜寫了與祖國同呼吸共命運的動人篇章,展現了濃烈的家國情懷。明天是一年一度的“七七事變”周年紀念,本文擬追記當年澳門同胞在殖民桎梏下,從販夫歌姬到縉紳名流“全城投入”紀念“七七”的愛國活動,於銘記歷史之際,緬懷先賢愛國精神,以作民族復興之行動楷模。 一 一九三七年七月七日,日本軍國主義悍然發動盧溝橋事變,全面侵華,妄圖速戰速決。中國軍民同仇敵愾,堅韌不屈,粉碎了敵軍的狂妄野心。一九三八年四月,中國軍隊取得“台兒莊大捷”,這是抗戰以來正面戰場的首次重大勝利,極大振奮了全國士氣。在這激昂的氛圍下,當年的七七紀念日更顯意義非凡。 一九三八年六月二十六日,國民政府頒佈抗戰一周年紀念宣傳大綱,定“七七”為“抗戰建國紀念日”,視其為“全國抗戰的發端,民族復興的起點”。紀念“七七”寓意深遠:其一,彰顯全國軍民鋼鐵般的抗戰意志,誓掃倭寇,奮戰至最後勝利;其二,堅定軍民抗戰必勝、建國必成的信念;其三,深切追悼陣亡將士與罹難同胞。紀念方式莊嚴肅穆:七月七日,舉國上下,包括淪陷區在內,各地均需舉行追悼大會;各機關、學校、團體公祭英烈與死難同胞;各宗教團體同步舉行祈禱禮,海外僑胞亦應舉行追悼儀式。正午十二時,全國人民無論室內室外,皆須脫帽肅立,俯首默哀三分鐘。是日全國停止一切娛樂,全體國民素食一日,以表哀思。 愛國不甘後人的澳門同胞,早在六月十六日,一位筆名“悲魂”的讀者便在報端振臂高呼,倡議發動“七七國難紀念日捐資運動”。他引西哲名言“戰爭的需要有三,一是金錢,二是金錢,三亦是金錢”,認為欲求戰事勝利,必先聚巨量金錢;有了金錢,方能確保勝券在握。他懇切提議,在這國難周年紀念日,發起一場盛大的捐資運動,號召全澳由商界至花界(即妓業)皆捐獻七七當日收入。“悲魂”此議一出,迅即點燃社會熱情。“四界救災會”率先響應,致函會員推動“節食節用捐資運動”。及至國民政府紀念倡議公佈,澳門各社團更加緊籌備,終於七七當日,匯聚成一場規模空前的愛國洪流。 二 一九三八年七月七日,澳門華人全城動員,齊心紀念抗戰,連氹仔的孔教學校亦發起賣花籌款。當日,全澳最具影響力的“澳門各界救災會”在平安戲院舉行“七七紀念大會”。原計劃於同善堂舉辦,因報名社團眾多,場地不敷應用,遂改至平安戲院,與會者逾八百人,盛況空前。另有兩場集會值得一記:白馬行浸信會全體教友舉行“為國祈禱大會”,由居澳的孫中山夫人盧慕貞女士帶領眾人祈禱、誦經;中華公教青年進行會在望德堂舉辦“追悼陣亡將士被難同胞祈禱大會”,教區高若瑟主教(D. José da Costa Nunes)親自主持祭禮。此外,岐關公司旗下車輛於正午十二時停駛三分鐘致哀,售票員引導乘客起立默哀。 澳門華人響應國民政府號召,各社團、學校、商肆一律素食一日。茶肆酒樓雖未歇業,亦僅供應素食,並特製素包義賣籌款。“四界救災會”別出心裁,設計“紀念素包”,包上印有“毋忘七七”四字,寓意深遠。為賑濟廣州難民,全澳上下掀起捐資捐薪熱潮。澳門各界救災會舉辦賣花籌款,逾三百名義工熱情參與,市民爭相購花,義賣花朵頃刻售罄,籌得善款三千餘元,打破歷次紀錄。銀業行慷慨解囊,集資購買國防公債,開創紀念新猷。鮮魚行原本全年無休,卻於此日自欄頭至街市小販一致停業,齊守素食。漁民漁獲不出售,屠場也停宰。三巴門坊衆停辦酬神建醮,將經費撥作善款。廬山照相館從七七起一連三天發售廣州被炸圖片籌款。電影院停演日場,平安戲院停演日戲,各娛樂場所東主員工均捐收入捐薪金。連“商女也知亡國恨”,花界不僅素食一日,更遵國府禁娛令全日休業,中央跳舞場遣四隊舞女參與賣花……。總之,首個七七紀念日,“闔澳僑胞,羣情興奮”,以熾熱行動祈盼祖國抗戰早日凱旋。 三 至一九三九年,澳門華人社群正密鑼緊鼓籌備第二屆七七紀念活動,卻不料澳葡政府於六月二十二日頒佈集會禁令。當年英文報章報道:“為防範反日集會與政治煽動,澳門當局今日禁止十人或以上華人集會。此規定旨在遏制從廣州撤離學生策劃的政治運動。依新法令,學生社團組織亦遭禁制。”禁令雖令部分社團商家猶豫不前,卻難以澆熄大部分澳門同胞的愛國熱情。澳門各界救災會不畏壓制,再度於平安戲院舉辦紀念大會,與會者逾千人。會長徐偉卿致詞時首先鼓動激勵:“今日我們臨時集合開兩周年紀念會,而在座同胞濟濟滿堂,異常踴躍,可知我國民氣正盛,永不挫折,已奠定抗戰建國之基。”但最後欲言又止,感慨道:“其他一切,所欲明言者尚多,料各位已心有所知,因在此環境中,乃不能贅述者。”此語間透露出澳葡禁令雖可無視,卻不能“無忌”。因為日軍雖未侵佔澳門,但爪牙已密佈濠江,施壓澳葡,限制華人抗日愛國活動,社團領袖雖信心滿滿,卻只能點到為止,難以暢所欲言。 儘管如此,華人同胞仍堅守“七七”紀念辦法,全日素食、停止一切娛樂,同時熱情獻金義賣,鼎力捐輸救難。來澳避難的廣州佛教居士,於七七之夜集結全體居士,在二龍喉張園內舉行盛大法會,超度殉國將士。四大影院雖照常放映,卻悉數舉辦義映,將票房收入全數捐作賑濟善款;域多利戲院更精心安排專場,播映抗戰電影《全線總反攻》。鮮魚行除再度休業,更取消浴佛醉龍節,將經費轉作善款;記者籃球團則創意十足,舉辦化裝籃球義賽籌款…… 遺憾的是,這竟成為抗戰期間澳門最後一次公開的“七七”紀念。隨着戰爭持續,澳門境內日軍愈發猖獗,澳葡政府與之沆瀣一氣,嚴禁抗日活動。從一九四○年起,澳門各界再難舉辦大型公開紀念,但同胞們不屈不撓,以各種隱秘形式將愛國火種潛行地下,靜待最終勝利的曙光! 資料來源: 《華僑報》歷史資料庫 《全國報刊索引》資料庫 黃慰慈、陳立平主編:《濠江風雲兒女:澳門四界救災會抗日救國事蹟》 文、圖:黃文輝 |

請發表評論