筆者(右)與馮錦坤先生合照  香港梨園前輩關海山先生的幕後影像 馮錦坤 重讀《虎度門》 澳門每逢初春時節,各廟宇的神功戲相繼登台,總吸引眾多影友蜂擁而至。他們以鏡頭捕捉戲台前後的精彩瞬間,記錄這獨具地方特色的民間習俗。筆者近期重讀攝影前輩馮錦坤先生三十年前創作的神功戲攝影專題《虎度門》影集,對這輯作品及其背後的創作故事與攝影語言有了新感悟,更深刻體會到它作為本土攝影題材在歷史檔案上的重要價值。 馮錦坤先生(人稱坤哥)於上世紀八十年代初學習攝影,至九十年代開始專注拍攝澳門各廟宇神功戲的台前幕後。憑藉精湛技藝與獨特視角,他屢獲攝影殊榮。一九九六年,《虎度門》系列首展於澳門,並於一九九九年再度展出及出版作品集。坤哥以神功戲為創作主題,不僅展現對本土文化的深刻理解與熱愛,更體現其攝影題材選擇上的文化自覺。這些作品既是藝術創作,亦是研究澳門民俗活動的珍貴影像史料。 當年的拍攝條件因器材限制而極具挑戰。神功戲台前燈光璀璨,後台卻昏暗幽深,如此強烈的明暗對比,對使用菲林的攝影師堪稱嚴峻考驗。當時菲林感光度最高僅達ISO400,攝影師須在有限感光度下精準控制曝光與色溫,方能呈現理想畫面。此外,後台空間狹窄,構圖需兼顧主題突出與氛圍營造,方能傳遞幕後的故事。坤哥在如此技術條件下仍創作出精彩影像,實屬難能可貴。這些作品不僅記錄了技術挑戰,更保存了時代細節,成為研究神功戲歷史的重要文獻。 此系列作品中,除大量具時代特徵的畫面外,更收錄香港梨園前輩關海山先生的幕後影像,成為彌足珍貴的藝術史料。這些照片見證了神功戲的繁榮發展,讓我們得以窺見老一輩藝人幕後的點滴,以及港澳梨園界的緊密聯繫。作為歷史檔案,它們填補了文字記載的不足,為神功戲藝術研究提供重要參考,更豐富了我們對澳門本土文化的認知。 相較今日數碼攝影,三十年前使用菲林相機的拍攝難度與成本皆難以想像。當時一卷菲林連沖印費用近六十港元,對普通愛好者而言是筆不小開支。每按一次快門都需深思熟慮,正因如此,每幀影像更顯珍貴,凝結着攝影師的心血與智慧。這種限制反而賦予作品無可複製的獨特性——其質感、色彩與顆粒效果,皆為歷史檔案增添獨特藝術價值。 筆者曾於氹仔北帝廟拍攝一幅自認滿意的作品:以廟門兩側門神為前景,框取後台場景。然而當發現坤哥早在二十年前已採用相似構圖時,頓生“撞題”之愧。這正說明坤哥當年已具前瞻性的藝術視野,其構思與表現手法至今仍具啟發性。這種前瞻性不僅體現於創作,更在於他對影像歷史價值的預見——透過攝影保存本土文化,為後人留下珍貴記憶。 作為菲林年代的親歷者,筆者深知專題創作之艱辛與成本投入,與當今數碼快餐式拍攝不可同日而語。這些影像既見證前輩對技術與藝術的執着,亦彰顯澳門本土文化在歷史洪流中的獨特魅力。作為珍貴的本土攝影記錄,它們凝固了時代風貌與地方特色,保存了歷史細節與藝術質感,為後世理解澳門變遷提供無可替代的視覺文本。謹以此文,向承載匠人精神的菲林年代致敬! 陳顯耀 |

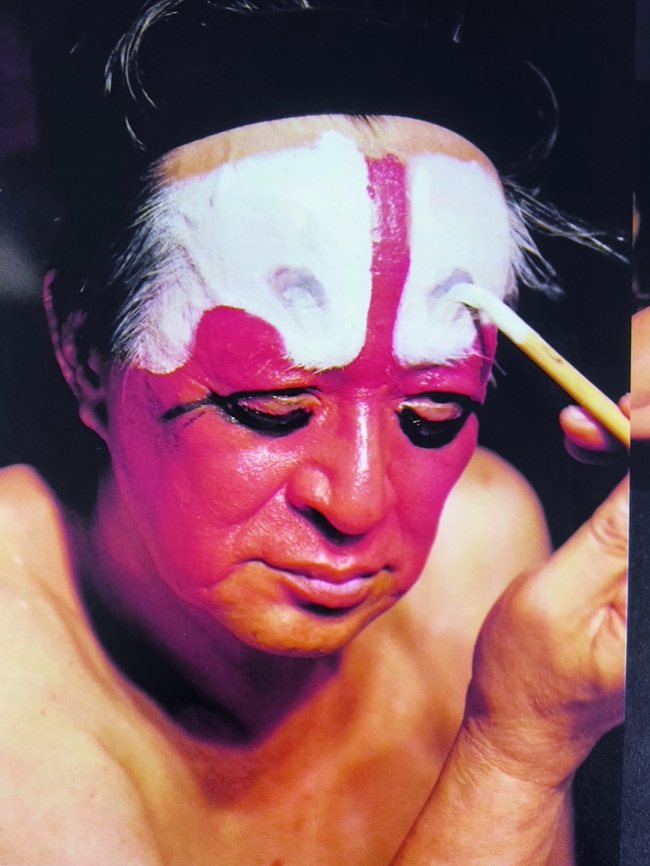

請發表評論