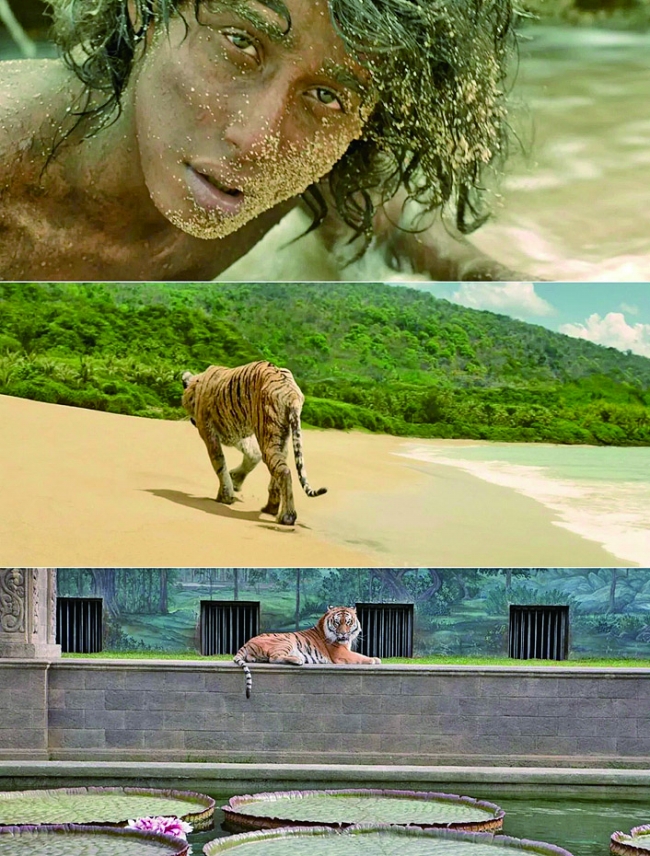

在澳門文化中心上演的《少年Pi的奇幻漂流》 (圖片來源:澳門文化局)  二〇一二年電影版《少年Pi的奇幻漂流》 暴風雨中的確認 ——談《少年Pi的奇幻漂流》 十六歲的少年Pi與一頭孟加拉虎同困救生艇,在太平洋漂流二百多天。《少年Pi的奇幻漂流》很多年前已經看過,然而今次在文化中心上演的舞台劇卻是截然不同的感受。 或許是因為此次觀賞的身份有所改變,獲得的體驗亦不同。從過去單身,心中有信念但更多的是命運掌握在自己手上的篤信,到今天對於自身信仰的確認。正如獲救後Pi在講述自己的親身感受時,有願意相信他的,也有質疑甚至覺得他精神出現錯亂的。而他自己,通過看上去輕描淡寫的陳述,讓我們感受到曾幾何時、更為年輕的自己,多少也面對諸如此類的局面,被相信、被認可似乎是多數人與生俱來想獲得認可的存在。而Pi每每回想他在海上的情形,相較親人的離去,更多的筆墨書寫在求生和一次次的孤獨和恐懼中,信仰最終還是與自己的連結,無關真假、無關他人,都是與自己的對話。 舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》通過出色的舞台設計和燈光效果,讓觀眾感受了一次虛實交織的視覺魔法,同行的觀眾雖然說着演員口音的出戲,卻斷不會否認木偶藝術將孟加拉虎的呼吸、肌肉顫動甚至是栩栩如生的野性呈現。孟加拉虎和鬣狗的廝殺張力十足,加上旋轉舞台與多層次的投影技術,不論是暴風雨還是小艇隨浪顛簸都讓觀眾彷彿置身其中。與電影不同的是,舞台劇刻意保留操偶師的身影,讓觀眾清晰看見“虛構”的過程。看過原著的朋友,不難發現這與“選擇相信故事”的核心主題相吻合,暗示了敘事的不可靠性。也是作家揚 · 馬特爾擅長的敘事手法,他對人生百態的洞察和見解有其自己的獨到之處。 再看演員功底,操控老虎的三位演員需同步模擬動物的生理細節(如鬍鬚顫動、肌肉收縮),並通過肢體協作傳遞情感,例如老虎的威嚇與脆弱,甚至與Pi互動時的微妙平衡等。這種表演不僅考驗體力,更需對角色心理的深度理解,當然更重要的是默契。飾演主角Pi的演員Kashif Ghole,則需在獨角戲中切換純真爛漫、恐懼、絕望等多重狀態,並通過旁白與肢體動作,將海上漂流的孤獨感轉化為劇場的沉浸體驗,這些人偶合一的情感張力,都讓觀眾有極佳體驗。鬣狗、斑馬等動物木偶的互動,可看到了生存鬥爭的縮影,也隱喻人性中的貪婪與暴力。演員通過誇張的肢體與聲音設計,鬣狗的嘶吼讓我至今印象深刻,可謂強化戲劇衝突的重要一筆。 此外,筆者剛好在重溫《動物農莊》,兩者的共同之處正是“動物寓言”與“人性真相”的雙線敘事,讓觀眾不得不思考,故事與真實世界的連結。Pi與老虎共存的設定,象徵個體與內在獸性的博弈,似影射了現代人在壓力下理性與本能的衝突。Pi馴虎的過程,何嘗不是職場、家庭等社會情境中“與敵共處”的生存策略的影射⁈ 觀劇後,仍留在腦海裡的問題是,今天的社會,宗教信仰又或者多元信仰是否只是軟弱無力者所需?自我救贖是否只是個人的修養?劇中Pi同時信奉印度教、基督教與伊斯蘭教,雖然是以一種幽默的方式闡述,卻反映他對“絕對真理”的渴望。但我們都看到在漫長的漂流時間裡,宗教儀式(例如祈禱)逐漸被生存本能所取代,信仰從“神聖教條”轉化為“活下去的信念”。這種轉變絕非只是信仰本質的外在神性,更多的是內在的求生意志,是每個人,不管有否信仰的人都有可能會面臨的。 既然有神性,也有獸性,老虎最終頭也不回的離開,更象徵人與獸性、信仰與現實的終極割裂。Pi的痛哭不僅是對失去“同伴”的哀悼,更是對自我一部分的告別,讓人十分感動。今天的我們在絕境中到底會尋求甚麼來提供精神支撐?也許是宗教,是心靈的寄託,甚至是其他我們仍然未知的地帶。但不管是何種,信仰依然需要與理性平衡,而非絕對的盲目依賴。今天的信仰早已超越宗教範疇,延伸至科學、藝術甚至自我價值的信念。而信仰的意義本不在於真假,乃是能否賦予生命繼續前行的力量。 總的來說,此次開幕於筆者而言,是一場心靈與視覺的雙重滿足,讓人思考現代人面對信仰、真相與自我時的掙扎與抉擇。 一 那 |

請發表評論