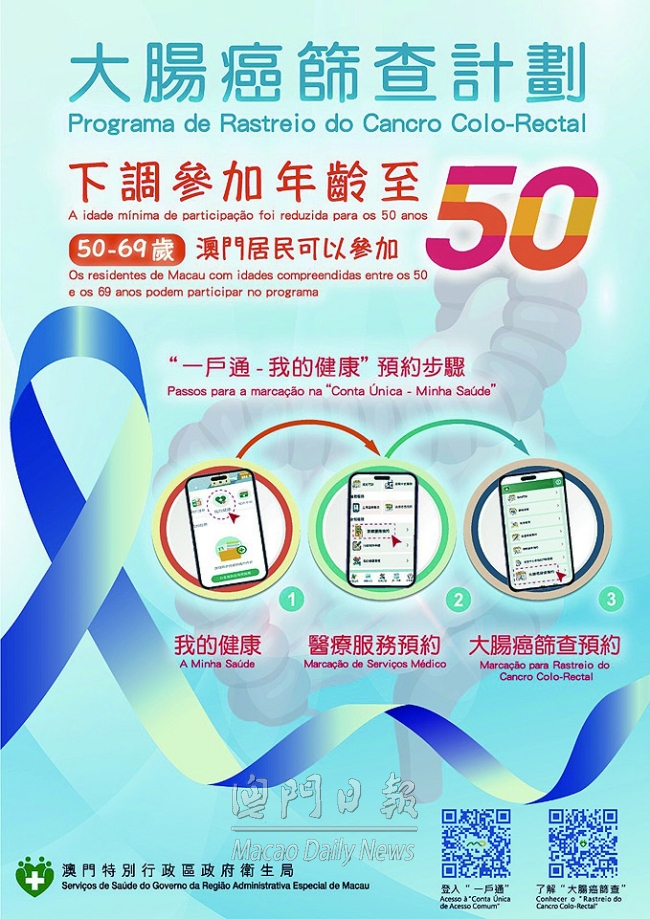

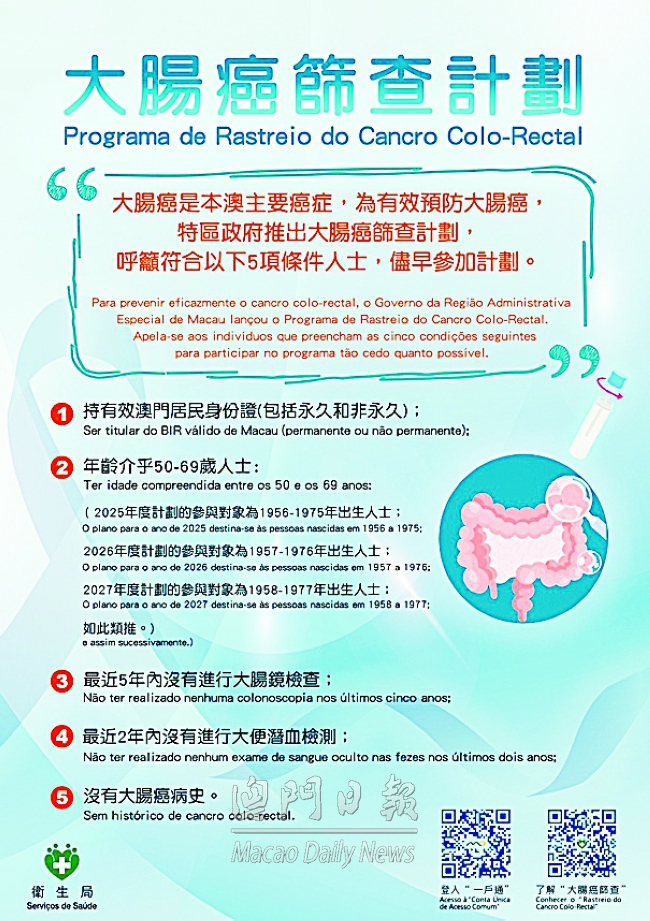

(左起)李秀君、伍家驥、吳雅婷介紹篩查計劃。  即日起大腸癌篩查計劃下調年齡  大腸癌篩查已下調年齡至五十歲  衛生局呼籲符合五項條件人士應盡早參加篩查計劃 五六至七五年出生居民可參加 大腸癌篩查下調至五十歲 【澳門日報消息】即日起衛生局大腸癌篩查計劃將下調年齡至五十歲,上限爲六十九歲,即建議出生年份為一九五六至一九七五的居民參與。衛生局表示,計劃推行十年來,近三千名居民接受大腸鏡檢查,三百多人發現高危瘜肉,並有一百六十人確診為大腸癌,加上近年大腸癌患者的五年生存率上升,認為篩查計劃有成效,呼籲居民大眾積極響應,合資格人士應盡早登記。 大腸癌致死第二高 昨日上午十一時半,衛生局於公共衛生應急人員宿舍五樓會議室舉行記者會,衛生局仁伯爵綜合醫院胃腸科顧問醫生伍家驥,衛生局社區醫療家庭醫學主治醫生李秀君,衛生局疾病預防及控制中心健康促進處公共衛生主治醫生吳雅婷講解。 伍家驥介紹,大腸癌是全球常見癌症的第三位,癌症致死人數排第二位。在近十年的數據,大腸癌在發病率和致死個案高居本澳第二位。大多數大腸癌由一粒細小的瘜肉開始,瘜肉是大腸黏膜細胞異常增生發育而成,通常是良性,但有些瘜肉例如腺瘤性瘜肉,會慢慢從低危瘜肉,進展為高危瘜肉,最後演變為癌症。這種演變過程可以歷時十年或以上,若能及早發現並切除這類低危和高危瘜肉,可以預防大腸癌發生。 隨着人口老化、飲食不均衡等多種不良因素影響,相信未來大腸癌發病人數將持續增加。因此需要主動介入,提升居民對大腸癌的認知度和加強預防措施的力度。世界衛生組織和多個國際共識都認為,定期篩查是及早發現大腸癌的最佳方法,亦最具成本效益。 逾三萬居民已篩查 自從二〇一六年開始,衛生局開展大腸癌篩查計劃,並逐步擴大篩查對象的年齡範圍。根據統計,截至本年六月,在五十五至六十九歲這適用年齡區間中,共有三萬一千多位合資格居民參與篩查計劃,比例約為百分之十七。隨着計劃年齡下調後,五十至五十四歲居民約有三萬九千人,估計當中有四千名居民參與篩查計劃。 早診早治存活率高 參與者登記後第一步是進行簡便及非侵入性的糞便潛血檢查,若出現陽性結果,會進一步轉介去做大腸鏡檢查。十年來有二千九百九十九位參與居民接受大腸鏡檢查。當中有三百一十二人發現高危瘜肉,經大腸癌篩查計劃發現一百六十八例癌症,其中有三分一是屬於Ο期的原位癌,約一半的癌症是Ο期至二期的早期癌症,這些早期癌症只要經過及早治療,存活率很高。例如Ο期的大腸癌,在接受適切治療後,其五年生存率為九成半,而一期和二期的話,五年生存率分別也可達九成三和八成。 致死率方面,根據本澳癌症登記系統資料,近五年(二Ο一八至二Ο二二年)大腸癌的致死率較二Ο一六年以前(二Ο一三至二Ο一七年)下降百分之十二點六,近年大腸癌患者的五年生存率上升約八成。認為數據顯示,推行大腸癌篩查計劃確有成效,也值得持續進行和優化。 |

請發表評論