開平世遺碉樓 黎 鷹  大炮台 譚植桓 “兼容並蓄”世遺明珠相輝映 “澳門歷史城區”是具有四百多年東西方文化交流互補和多元共存的結晶,在二○○五年獲列入世界文化遺產名錄,今年已踏入二十周年,是澳門其中一張重要名片。而在廣東省江門巿被喻為“華僑之鄉”的開平,亦以“開平碉樓與村落”,憑着其獨特的歷史文化及華僑對家鄉的熱愛和親人的關懷而產生的眾多碉樓 ,也在二○○七年成功申報成為世界文化遺產。 根據《保護世界文化和自然遺產公約》中,物質文化遺產可分為三類:文物、建築群和遺址。“澳門歷史城區”與“開平碉樓與村落”同樣以“建築群”形式作申報,在歷史方面,兩者均有着中西文化的共融特點,在建築表現上,有很多共通的地方,同樣加入西方的裝飾元素,如山花、羅馬柱、線腳和卷草紋飾等,兩者皆有大量相類之處。 為慶祝澳門回歸祖國二十六周年及“澳門歷史城區”獲列入世界遺產名錄二十周年,由澳門視覺藝術協會主辦、開平巿博物館協辦的“吉光片羽繪濠情——黎鷹、譚植桓澳門世遺景物寫生作品展”,較早前假開平巿博物館開幕,展出黎鷹、譚植桓兩位澳門藝術家以“澳門歷史城區”作為題材共五十幅的作品。展覽在同樣是世界文化遺產的開平巿展出,顯得格外有意義。 今次展覽中黎鷹先生特別以開平碉樓作為題材,創作一幅《開平世遺碉樓》,畫中主要建築是自力村的“銘石樓”,該樓高六層,鋼筋混凝土結構。“銘石樓”的樓主是華僑方潤文先生,年青時因家貧到美國謀生,發跡後出於對家鄉的熱愛和懷念而回鄉所建的碉樓。“銘石樓”是在中式碉樓的基礎上同時又使用大量西方裝飾元素,博採眾長將之運用其中,中西合璧,令“銘石樓”特具裝飾魅力,開平碉樓亦具有防盜和防洪的特性。這張《開平世遺碉樓》以水彩畫形式創作,作者用啡褐色在牆壁上暈開,斑駁的顏色似是明媚的陽光映照在磚牆上,建築正面以咖啡色為主調,側面運用白色,兩色深淺映襯,營造建築的立體感。下層女兒牆用留白手法,每個瓶飾均留有白邊,彷彿光線穿過瓶飾,將歲月的痕跡照亮。前景是開得燦爛的一大片荷花,荷花與荷葉相互掩映,在藍天的襯托下,滿是蓬勃與生機。 澳門的大炮台是“澳門歷史城區”的組成部分,也是澳門“澳葡時期”眾多炮台中尤為重要的一個,前身是“聖保祿教堂”(即現在大三巴)的祭天場所。因大炮台位置在澳門半島中央,而且地處高位,有利於軍事攻守,在一六二二年因其位置的優勢成功擊退荷蘭軍隊的突襲,故從一六二三年開始成為軍事禁地,所以又稱為“中央炮台”。巿民、遊客禁止入內,直到一九六二年其軍事作用結束,一九六六年才重新對外開放,現在是巿民活動和遊客探勝的好去處。 譚植桓先生的作品《大炮台》是以中國畫的水墨技法完成,畫中表現的是大炮台外正門入口位置,正門上方的石刻是大炮台的徽號。作者運用中國畫“皴擦”技法來表現用泥砂、細石、稻草和蠔殼粉而成的牆身夯土,用淡墨累點成具有澳門特色的石仔路,建築周圍用濃淡墨混和綠色暈染成葱郁茂密的樹木,將大炮台圍繞其中,加上往來不絕的人們,洋溢着欣欣向榮的生活氣息。畫面的最右方是澳門的東望洋炮台,也是“澳門歷史城區”的組成部分,與大炮台防禦性質相同,兩座炮台相互呼應,並與其他炮台一起,構成一道保護澳門的防線。作者用較淡的墨色來表現遠方的炮台,利用前深後淺的技法將兩座炮台營造出距離感,讓視覺更加合理。 綜合前述“澳門歷史城區”與“開平碉樓與村落”看似有很多相似的地方,但仍然可找到其相異之處。如開平碉樓和大炮台都具有防禦的功能,但兩者性質不同,開平碉樓以保護個人或村落財產為主,而澳門的炮台則保衛一方土地安全和商人的貿易利益為目的。建築藝術表現的類似,可從其傳入的途徑作分析,開平碉樓是海外華僑因對家鄉的熱愛和情懷而興建,從而將西方藝術元素帶回中國;澳門的西方元素諸如宗教、科學、藝術、音樂等是經過一個歷程並主要由外國人傳入。無論“開平碉樓與村落”或“澳門歷史城區”也好,建築上的藝術表現都是兼容並蓄,集各家之大成並將之融入其中,是粵港澳大灣區兩顆世遺明珠,相互輝映。 高婉芳 吉光片羽繪濠情——黎鷹、譚植桓澳門世遺景物寫生作品展 主辦單位:澳門視覺藝術協會 協辦單位:開平巿博物館 資助單位:澳門文化發展基金 展覽地點:開平巿博物館首層多功能廳 展覽日期:即日起至八月十七日(每天上午九時至下午五時,逢周一休館。) |

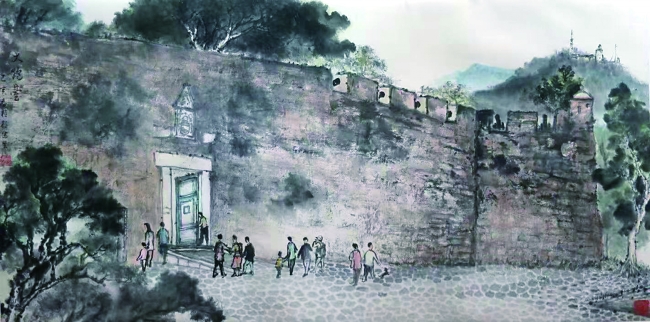

請發表評論