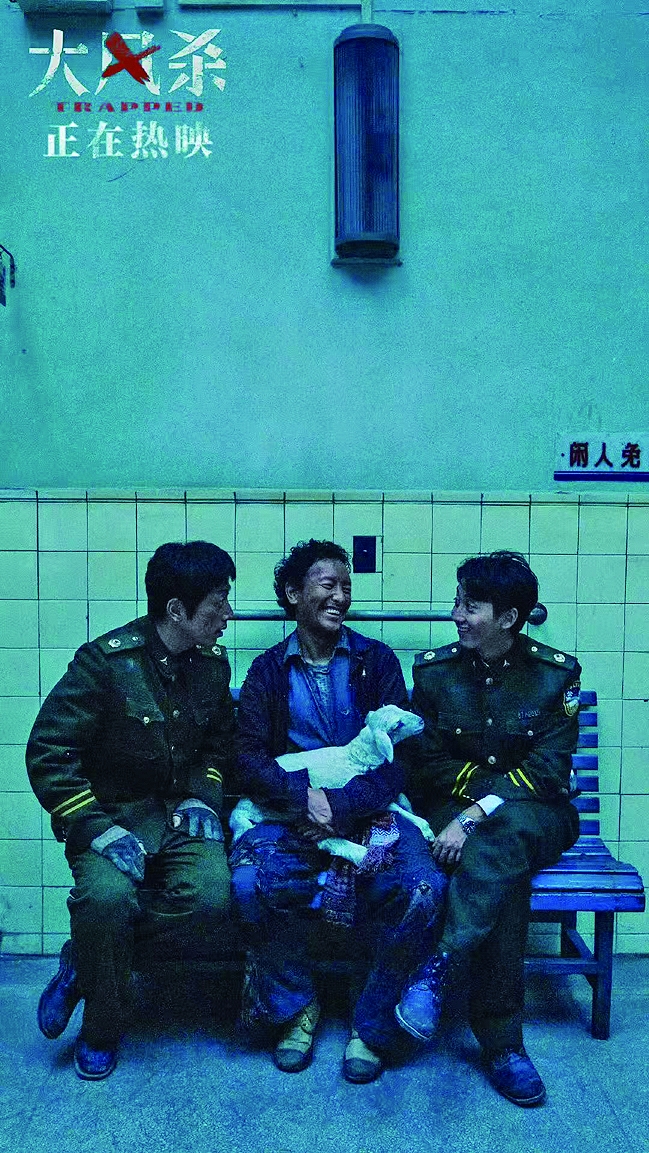

《大風殺》官方海報  夏然、多傑和簡寧。  趙北山抱着死去的“舌頭” 極限對決下的暴力美學 ——談《大風殺》 上個月“五 · 一”檔電影《大風殺》曾拿下第十五屆北京國際電影節天壇獎最佳編劇、最佳男配角獎,因而備受矚目。電影講述了在一座地處西北邊陲、礦盡人散、已成棄鎮中工作的三位民警與一群悍匪對峙的故事。電影的畫面剪輯、打鬥戲、配樂十分精彩,兼具粗糲與細膩,展現出獨特的“暴力美學”,算得上是目前内地懸疑類影片中的佳作。 “暴力美學”作為獨特的敘事風格,它通過將人物之間矛盾推到極致,建構出一種反常態的敘事空間。《大風殺》的故事就建立在一個極限情景中:由於沙塵暴將至,忙崖小鎮與外界交通受阻,歹徒又摧毀了電台、信號塔,切斷了所有通訊方式,風沙漫天,悍匪越獄,既要人命也要錢。為了守護留守鎮上的百姓,三名警員帶着一把槍和悍匪們展開極限對決。 影片中有三場對決戲份十分精彩。第一場發生在影片開頭,歹徒頭目趙北山裝病越獄,卻因醫生下藥過多一度失去心跳。為了救助趙北山,一行人開着十幾輛車夜裡包圍加油站,劫持了加油站工人。這場戲沒有拍攝趙北山的正面,而是從加油站工人的一隻驚恐之眼的視角,給了趙北山雙腳多次佔據畫面近三分之一的特寫,視覺上極具壓迫感,西部、黃沙、越獄,導演開篇就營造出了一種中式夢核加西部犯罪片的懸疑氛圍。 第二場是民警夏然與趙北山的正面對決。大部分懸疑片中,警員與反派的正面對決都發生在故事高潮或結尾,此片則一反常態,將其安排在反派第一次出場。這場對決發生在飯桌上,趙北山作為悍匪頭目十分癲狂,面對受身份限制不敢開槍的民警夏然,趙北山一再示威。一是通過槍支數量的絕對碾壓,二是通過對李紅、小弟的控制展現出來。“魚好了嗎”“帳本呢”“倒酒”三句話反覆出現,鏡頭也隨着老闆娘遊走於廚房、樓上、樓下三個空間。出乎意料的是本次對決以樓上小弟內訌、瘋狂掃射樓下戛然而止。密集的台詞、多重空間交疊、暴烈掃射與暗流湧動的飯桌攻心形成巨大反差,展現出了一場獨特的正邪對決。 第三場是影片結尾,夏然與趙北山、多傑與北山小弟“舌頭”同時進行的對決戲份。這場戲與影片開頭遙相呼應,均採取了黑白色調。夏然、多傑為正義一方,趙北山、舌頭是邪惡一方,近身肉搏、鐵斧砍門、匕首鎖喉,黑白色調降低了畫面的血腥程度,反而更突出了影片的暴力美學色彩。兩組對打發生在不同場景,畫面來回切換,凸顯出正邪力量的糾纏與對抗。同時這場對決,也是民警夏然對自我的終極救贖,結合影片最後夏然那句“一個人也可以吧”的獨白來看,充滿哲學意味。 從時代背景的選取、人物的設定來看,導演想表達的不僅是一個簡單的邪不壓正的故事,而是隱藏着對時代變革之下如何與自我和解、如何面對生存的哲學探索,這正是此片所展現出的“暴力美學”最特別的部分。本片的時間設定在一九九五年,而趙北山入獄在三年前,也就是一九九二年。這一年開始深圳作為全國改革開放的排頭兵迅速發展,也正因此影片中的人都想去深圳。夏然是戰場上倖存的老兵,一個排只剩下他一個人,他來到忙崖這座十四年沒有命案的小城,或許正是為了逃避這種愧疚感。但影片情節推進到最後,他不顧一切想要逮捕趙北山,既是出於警員使命也是為了同事、為曾經的戰友、為救贖愧疚的自己;趙北山曾是帶着兄弟呼風喚雨的黑老大,在自己的團體中擁有至高權力,但三年間,一切都發生了變化,他無法接受不願再拼命、不願拿工資、逐漸失控的小弟們。影片最後對決中,最忠誠的手下“舌頭”死了,他的所謂“信仰”也隨之崩塌。邪不壓正的精彩對決背後,也是兩方直面恐懼、直面自我的過程。 電影雖存在着一些不足之處,包括對重要人物的刻畫不夠完整、邏輯略不完備,如給主角內心造成巨大影響的戰場經歷、趙北山如何越獄以及出獄後如何恢復等,從而影響觀眾對人物的理解與共情。但瑕不掩瑜,影片片尾配樂是歌手朴樹的《且聽風吟》,十分精妙。如歌詞所說“大風聲,像沒發生,太多的記憶”,時代如風,沒有如果,但風吹過後,每個人心中都有自己的留存。 何姝睿 (圖片來源:《大風殺》官方微博) |

請發表評論