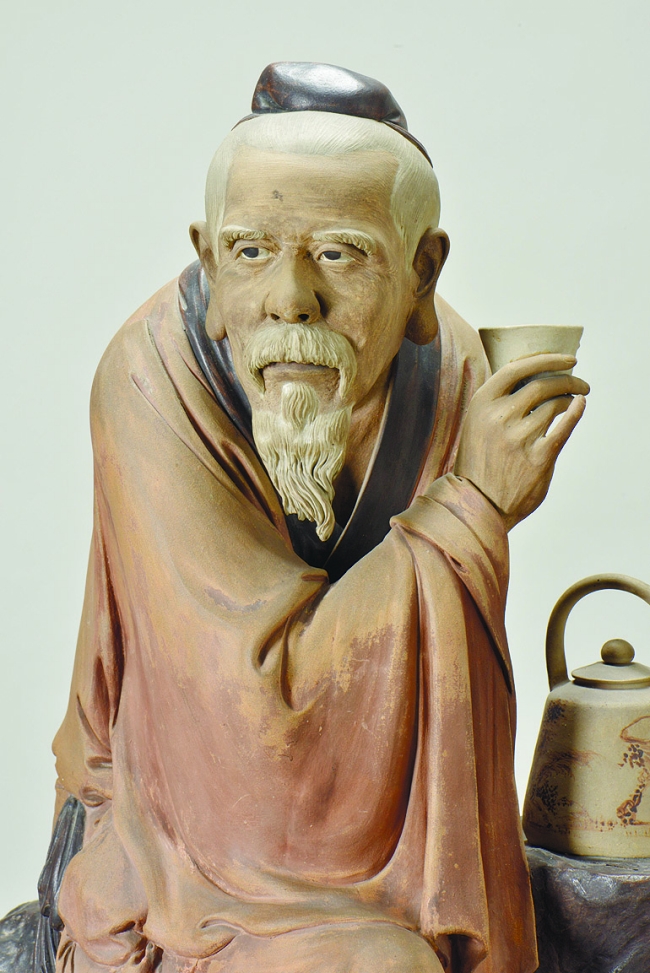

石榴紅釉達摩 佚 名  李鐵拐 黃 炳  陸羽品茶 潘玉書 陳渭巖 嶺南民俗基因與西方藝術融合的見證 ——澳門藝博館藏石灣陶瓷展 石灣位於廣東佛山,自明代中葉起,就以精湛的製陶工藝蜚聲海內外。十六世紀時,中原移民將先進的製陶技藝帶入石灣,與當地的廣東本土文化相互滲透、融合,孕育出石灣陶塑獨樹一幟的藝術風格。石灣陶塑的釉色斑斕多變,白、綠、藍等釉色經典且常見,其獨創的石榴紅釉與仿鈞釉更是一絕,搭配古樸的器型,淋漓盡致地展現出嶺南文化的獨特韻味。 石灣人物陶塑被廣東人親切地稱為“石灣公仔”,是嶺南陶瓷藝術的典型代表,其精妙之處在於陶胎塑造與釉色運用的絕妙結合。人物面部與手足不施釉彩,保留陶胎原貌,充分發揮陶土細膩質感來刻畫肌膚紋理,達到栩栩如生的藝術效果。這種“釉不掩胎”的手法,巧妙地平衡了情感表達與釉色之美,成為石灣人物陶塑最為突出的特色。北京故宮博物院所藏的十八羅漢坐像,是現存年代較早且具代表性的石灣人物陶塑作品,學者推斷其創作年代約在十七世紀左右,這組作品充分展現了早期石灣人物陶塑使用石榴紅釉且“釉不掩胎”的工藝特點。 從題材來看,早期石灣陶塑多集中在仙佛神像、民間傳說與戲曲故事,洋溢着濃厚的宗教與民俗色彩。十九世紀後,題材進一步拓展,歷史人物、偉人塑像、市井平民及外籍人物等形象紛紛進入石灣陶塑的創作視野,這一變化從側面反映了社會變遷的軌跡以及嶺南文化的包容性與開放性。清末民初時期,石灣陶塑開始吸收西方雕塑的寫實表現手法,在保留傳統民俗特色底蘊的同時,為傳統題材賦予了更強的表現力。這種中西融合的創作理念與實踐,為二十世紀石灣陶藝的蓬勃發展開拓了新的方向。本次展覽中展出的潘玉書與陳渭巖大型人物陶塑作品,正是這一重要歷史階段的有力見證,它們生動地講述了石灣陶塑在跨文化交流與融合中的傳奇故事。 澳門藝術博物館珍藏的石灣陶瓷,源自文第士的舊藏。文第士是澳門著名的葡籍漢學家及鑑藏家,一九二○年,他邀請著名石灣陶藝家潘玉書來到澳門,委託訂製以西方古典雕塑的寫實表現手法製作大型人物陶塑。潘玉書在澳門先創作出了小型樣稿並完成燒製,回到廣州後,與陳渭巖通力合作,完成了最終的大型陶塑作品。在這一過程中,西方雕塑寫實技法與中國民間工藝相互碰撞,催生出一批以西方雕塑寫實技法演繹中國傳統人物的革新之作,如《華佗》、《陸羽》等。這些作品的問世,為石灣陶塑的創作開闢了嶄新的方向,標誌着石灣陶藝突破地域框架,在跨文化交流中邁出了重要的一步。如今,文第士珍藏的潘玉書、陳渭巖的革新之作,以及其他清代人物陶塑、明清摹古器物、清代花果鳥獸、瓦脊人物等石灣陶藝珍品,已成為澳門藝術博物館的核心館藏,它們是石灣陶藝巔峰時期的縮影,象徵着中國民間工藝與西方藝術觀念的直接碰撞——既保留了石灣陶塑深厚的民俗基因,又借助西方雕塑語言為傳統題材注入了更強的表現力,為二十世紀石灣陶藝開闢了新的發展方向。 窯韻凝珍——澳門藝術博物館藏石灣陶瓷大展 展覽地點:澳門藝術博物館四樓展廳 展覽日期:即日起至十月七日 開放時間:上午十時至下午七時(下午六時 三十分後停止入場),逢周一休 館。 策展人 盧大成 |

請發表評論