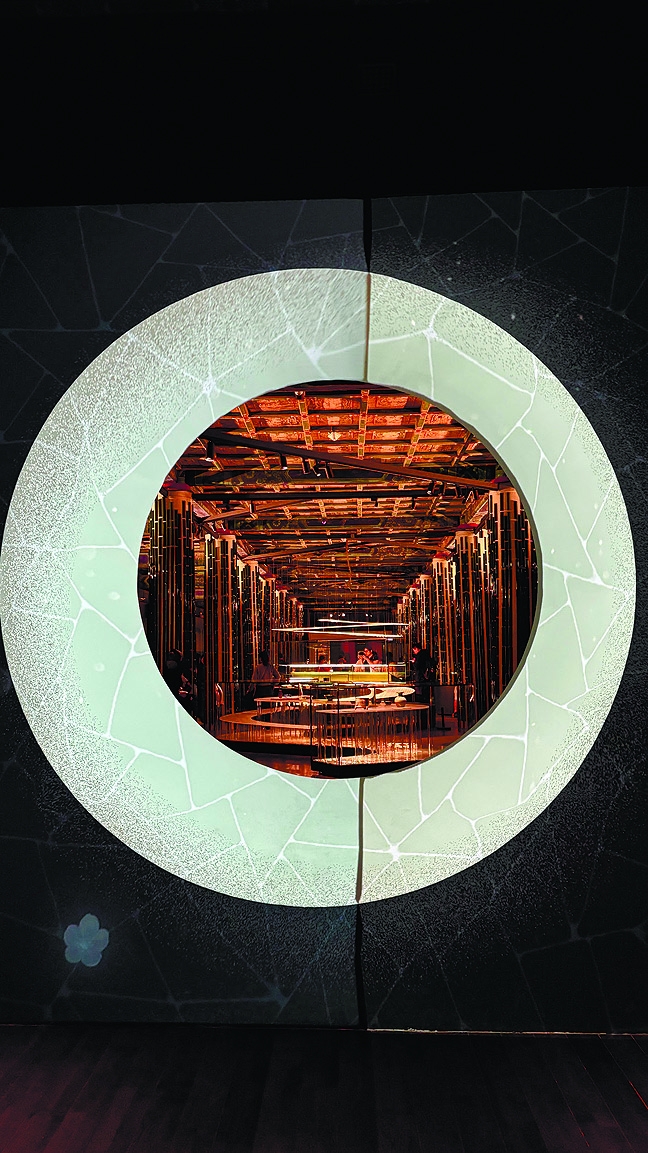

睡蓮池 莫奈 (筆者 攝)  《樂林泉》展覽入口處 (筆者 攝) 朱牆內外 ——故宮百年園林展中的東西方自然對話 二○二五年,是北京故宮博物院(下稱“故宮”)成立的一百周年。在這個春雨連綿、柳絮飄飄的四月,故宮聯合芝加哥藝術博物館,邀請全球觀眾相聚六百多年歷史的故宮午門,欣賞一場跨越數千年中外園林文化展。二十年前,午門舉辦了第一場中外交流展覽,彼時的紫禁城正以初試啼聲的姿態擁抱世界;二十年後,當“園林”這一承載東方哲學和西方美學的載體在這浮躁時代下成為展覽主題,一場走進自然的園林靜謐儀式,便成了對現代性的溫柔反叛。午門的朱紅城牆下,已不僅是文物陳列,更是一場跨越文明的古典園林佈局——當中國的“千尺雪”遇見法國的“千泉水”,當惲壽平以沒骨法繪出清新淡雅的紅蓮,遇見克勞德 · 莫奈的油彩堆疊光影而現的睡蓮池,展覽揭示的是一種超越地域時空的對話:人類始終試圖在秩序與野趣、控制與謙卑之間,尋找與自然共處的平衡。故宮博物院的百年,恰是這種追問的縮影。 雅集、鑒藏、遊山、靜修、觀花、暢音,展覽通過這六大園事作為佈展主題。展覽第一空間的入口處便是“圓美”似玉的設計,一種穿越之感透視內裡流水般的展台,抬頭望去,便是故宮多年的天花橫樑及那標誌性的龍紋、花卉圖案;低頭駐足,便是數百年前的文人雅士的流觴曲水的雅事場景。一種時空交錯之感,環繞着整個觀展的過程。 “中國古人遊於園中假山,或遊於真山真水,都在追求一片超脫於俗世的心靈空間。”這份追求,從未局限於東方——前有陳宗淵《洪雅山房圖卷》中描繪的隱士側杖前行,身後小童抱琴相隨,蜿蜒小橋在山林之中;後有意大利和法國畫家站在意大利台地園的入口,記錄被二戰轟炸以前的文藝復興三大名園之一的埃斯特莊園。看明代杜瓊的《友松圖卷》,瓦屋內兩人展卷品評,高聳的遒松在屋外林立而上,屋外有人閒逛清談,有人準備下筆。畫家用一道山門,一道假山石子路,將筆直的園路“折”成平面,山門之外通向更遠的山水叢林之景。展廳另一側,版畫藝術將西方蒂沃利大瀑布的噴湧壯麗瞬間,凝結為黑白線條的永恆。十八世紀的蝕刻版畫用細密交叉的刻痕,捕捉水浪白花的轟鳴,十分生動。再看旁側,雲煙縹緲的《方壺圖軸》,山巒層疊,霧氣瀰漫,每個異形山峰宛如仙景中的一個個神仙,波濤水浪拍打的山石就像老樹扎根於大海之中……東西方園林的對話在此刻達到了微妙的平衡。 古往今來,有多少中外文人雅士、藝術家們都在大自然的環抱下迸發新的靈感和創作。莫奈在他打造的吉維尼花園中畫下兩百多幅睡蓮,這次《樂林泉》的兩幅睡蓮作品,也是筆者看過眾多印象派展覽中較為豐富的兩幅,且對於世界經典創作能有充裕的時間和空間細細欣賞,也是印象派愛好者的一大感動。也許最好的園林主題展,便是置身於園林之中。逛完《樂林泉》便能直接前往紫禁城御花園欣賞一番皇家園林,何不快哉? 秋 桐 |

請發表評論