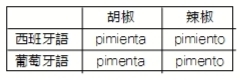

圖一、泰國打抛葉  圖二、泰國庫特青檸檬  圖三、《辣椒全書》封面  圖四、筆者赴雲南虎跳峽途中見售辣椒小販  圖五、一五六五年於威尼斯繪畫的“辣椒”古畫,畫中還以拉丁文標示“印度胡椒”。 (摘自《香料傳奇》)  泰國香料與辣椒“大航海”時代 泰國屬於熱帶氣候、土地肥沃及物產豐盛的國家,乃生產及採用香料大國之一。然而當地人採用香料卻有別於其他東南亞國家,使暹羅的食品有其獨特之處。 泰國出產的植物香料具優良的品質,而且產量豐富。當地居民喜歡以各種香葉作為烹飪材料,如香茅、南薑、檸檬葉、打抛葉(圖一)和香菜等。在此值得一提是“打抛葉”,這種類似羅勒葉或九層塔葉的香葉,味道卻比羅勒葉淡,當地人喜歡以肉類炒“打抛葉”作為菜餚。 泰國人的各式香葉 泰國民眾還會善用當地出產的各種香葉,配合庫特青檸檬(圖二)、小茴香、椰汁和辣椒,凸顯酸、辣、甜、鹹及略帶點苦味的口感,在炎熱的天氣令人食慾大增。因此,“植物調味料可分為兩大類:一類是植物的葉子或莖具有香氣的香草——又稱芳香科,如我們熟悉的香菜(芫茜)及九層塔,另一類是指植物的果實、種子、根莖或是樹皮次類的辛香料,如胡椒和薑。(注)”而泰國人所用的調味香料屬於第一類,有別於其他東南亞國家的烹調方法,形成泰國菜在芸芸眾多的東南亞美食中,佔着一個很重要的地位。 澳門作為美食之都,本地居民對泰國食品或泰國菜餚不會陌生。一條素有“小泰國”之稱的荷蘭園二馬路,自上世紀七十至八十年代初,泰國餐館及雜貨店遍佈在這條小馬路。雖然如今的熱鬧程度不及當年,但也不失小泰國的風味。這條街道每年舉辦一次泰國文化節,吸引澳門市民和遊客前來參與活動,從中可以了解更多有關泰國的民俗風情。這種活動能夠長期被舉辦,說明澳門是一個富有包容性和多元化的社會。 辣椒是果實?香料? 曾經有人提出這個疑問,辣椒是否一種香料?新墨西哥州立大學園藝學教授保羅 · 波斯藍(Paul W. Bosland),以及食品歷史學家戴夫 · 狄威特(Dave DeWitt)於二○○九年合著一本《辣椒全書》(Complete Chile Pepper Book),除了揭開這種複雜而多樣形植物的謎團,並澄清辣椒的地位:“如果趁其果實還青的時候摘下,就會當成蔬菜;如果果實是乾燥成熟的顏色(比如紅或橙),就成為香料。”(圖三) 辣椒經過幾個世紀的傳播,世界各國早已大行其道,南亞、東南亞和中國大陸一些省份更成為無辣不歡的嗜椒天堂。想必中世紀曾經帶來這種神奇香料的西班牙人和葡萄牙人,也想不到他們自己有如此大的“功勞”。 水陸路辣椒大航海 辣椒來到泰國之前,實際上已跑了半個地球,一四九三年哥倫布將辣椒從南美帶到西班牙,隨即傳到葡萄牙。地理大發現期間辣椒又隨着葡萄牙人的船艦,從海上漂流到南亞及遠東地區,泰國是其中一站。 其實,辣椒擴散的途徑分為陸路和水路。陸路從歐洲經中東,沿着古絲路於明萬曆期間進入中國新疆,再擴散到西北及中原地帶。另一途徑則從海路到達中國南方地區廣東和廣西,並伸展到西南地帶。二○二一年《光明日報》刊登四川大學歷史文化學院張箭教授撰寫的一篇文章《辣椒在全球的傳播》,講述西班牙人和葡萄牙人如何將這種帶有刺激味覺的果實帶給全世界,而且“征服”世界不少地方的飲食文化,帶給人類在烹飪及口感上革命性的轉變。 萬曆年間傳入中國 辣椒在中華大地,於“明代萬曆年間,辣椒傳入中國。傳入的途徑一是經陸上絲綢之路,然後在甘、陝等地栽培;二是經海路,然後在兩廣栽培,再傳入雲南”(圖四)。中國關於辣椒的記載始見於明代高濂的著作。他的《草花譜》(約一五九○年成書)有“番椒,叢生,白花,(果)子儼禿頭筆,味辣,色紅,甚可觀,子種”等語。清初陳淏子所著的《花鏡》(一六八八年成書)對辣椒記述翔實:“番椒……叢生白花,深秋結子,儼如禿筆頭倒垂,初綠後朱紅,懸掛可觀,其味最辣。人多採用,研極細,冬月以代胡椒。” 上述原始文獻說明,辣椒剛引進時主要供觀賞用,後來又由花變蔬,繼而由菜兼當調料。在此之前,中國的辛辣調味品主要是生薑、胡椒、花椒等。辣椒傳入後,逐漸擔當起辛辣味的“主角”,並和原有的辛辣品互補而相得益彰。“辣椒”一詞,最早見於乾隆二十九(一七六四)年王錦所修的《柳州府志》。該志談到,今廣西壯族自治區柳州地區的壯漢人民,當時在日常生活中已經常吃辣椒,認為吃辣可以消水氣,解瘴毒。到十九世紀上半葉,辣椒在中國的栽培和食用已經相當普及,在一些地方甚至成為“國蔬要品,每頓不離”。 西葡文辣椒與胡椒 金國平和葉農合著一本關於辣椒的學術文獻,《葡萄牙人大傳播:辣椒入印及入華史考略》。內容不乏來自葡萄牙語與西方其他語言,對了解及研究這方面知識的學者或人士提供寶貴及有用的資料。 最令筆者感興趣的是文章的第一節“辣椒的稱謂”,描述辣椒與胡椒在西班牙語和葡萄牙語的拼音幾乎相同。從以下列表可以看出來。 兩種語言同時將兩種不同的香料名稱混淆的情況,並非故意或偶然的,而是歷史造成的原因。當年哥倫布登上南美大陸時,除了將新大陸誤以為印度外,還將當地土產的辣椒誤為胡椒,並借用葡語的胡椒(pimenta)冠在辣椒身上及沿用至今(圖五)。大航海時期這種誤會並不少,但正好說明了當時探索香料炙熱的時期。 文、圖:陳力志 (牽動東西方歷史的香料之路 · 二十五) 注: 《好吃 第32集;香料學——台灣、東南亞、印度、中東香料裡的迷人事》,好吃研究室著,初版,台北市:麥浩斯出版,2018。第79頁。 |

請發表評論