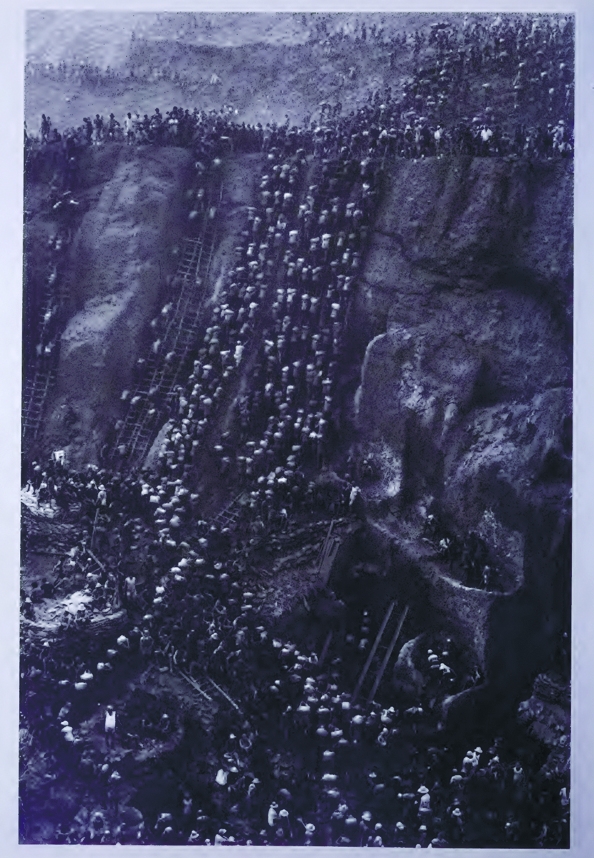

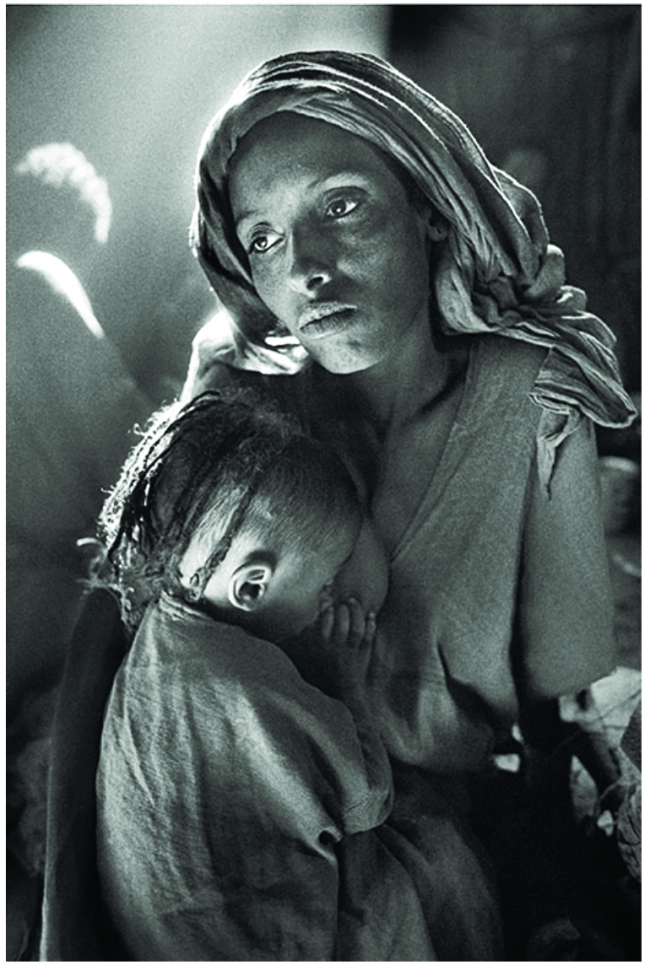

塞巴斯蒂昂 · 薩爾加多  薩爾加多詩意般的光影構圖  螻蟻一般的巴西金礦工人  埃塞俄比亞母親 薩爾加多:用光影編寫史詩 人們來到你面前,來到你的鏡頭前,就好像是走到了麥克風前面講話似的。你因此承擔了很大責任,必須去講述他們的故事。這意味着你必須要展示他們的照片。 ——塞巴斯蒂昂·薩爾加多 攝影大師的誕生 在埃塞俄比亞,一位哺乳的母親任由孩子吮吸,眼神空洞呆滯,彷彿黑洞般將希望吸進深淵;在巴西陡峭的淘金礦場,數千名工人如螻蟻般攀爬泥濘斜坡,等待財富之神垂憐降臨;在亞馬遜原始叢林,隱秘的原住民凝視鏡頭,眼中藏着千年智慧……這些畫面,來自攝影師塞巴斯蒂昂 · 薩爾加多(Sebastião Salgado)的鏡頭。他的黑白攝影,猶如一首首光影的詩篇,將人類的苦難與尊嚴、自然的壯麗與脆弱,呈現給全世界。 五月廿三日,這位當代最偉大的攝影師之一病逝於巴黎,享年八十一歲。 一九四四年,薩爾加多出生於巴西農村,青年時是一名經濟學家,卻在三十歲那年放下筆桿,拿起相機。那是上世紀七十年代,他走遍拉丁美洲和非洲,捕捉饑荒、戰爭與貧窮的瞬間。在馬格南圖片社(Magnum Photos)的日子裡,他的鏡頭記錄了非洲難民的掙扎、拉美農民的抗爭,充滿新聞的急迫感,像是戰場上的速寫。 然而,薩爾加多不甘於僅做記錄者。九十年代,他開始醞釀更大的夢想:用攝影訴說人類與地球的命運。他的《勞工》(Workers)走進全球的礦場、工廠,拍下工人的汗水與尊嚴,照片如工業時代的浮雕,震撼人心。作品《遷徙》(Migrations)耗費七年,記錄了受戰爭與貧困驅逐的難民,他們的面孔在黑白光影中,訴說無聲的悲歌。到了《創世紀》(Genesis),他花八年走遍三十二國,捕捉未被文明觸及的自然景觀與原住民,彷彿為地球寫下一封情書。他的鏡頭,編織出一部人類與自然的史詩,感動了無數觀眾,也改變了現實:他與妻子創辦的“大地研究所”(Instituto Terra),在巴西種下二百五十萬棵樹,讓荒地重披綠裝;他的難民照片,促成聯合國救援資金的進入。薩爾加多的攝影,證明了光影可以點燃希望。 這段旅程,讓薩爾加多從新聞攝影師蛻變為攝影藝術家。他的作品不再是報紙的插圖,而是畫廊的珍寶、博物館的典藏。因為,薩爾加多的照片有種魔力:他的史詩式構圖和戲劇化光影宛如文藝復興畫作,讓礦工像宗教聖像,難民如史詩英雄,自然景觀似天堂一瞥。他說,這是為了賦予被攝者尊嚴,讓觀眾正視他們的處境。 喚起討論的攝影美學 譽之所至,謗亦隨之。批評者說薩爾加多的照片“太美”,像精心雕琢的藝術品,將貧窮與苦難化作審美的享受,讓觀眾停留在感官欣賞,無法了解悲劇真相。美國評論家英格麗 · 西希(Ingrid Sischy)尖銳地指責薩爾加多的美學“麻醉了觀眾的情感”,讓人只想讚嘆畫面,卻忘了採取行動。也有人拿法國紀實攝影先驅尤金 · 阿杰特(Eugène Atget)和美國的攝影師沃克 · 埃文斯(Walker Evans)的平實風格,質疑他過於藝術化的手法。 其實,只要看過薩爾加多每每厚達數百頁的攝影圖冊,而不是僅憑畫廊或藝術館數目有限的展品來判斷,便知此論不公。他的作品確有唯美之作,但攝影冊裡多數照片仍以紀實為主,呈現真相而不加修飾。而且,薩爾加多的攝影美學是一種言說策略。他成功地以自己創新的攝影語言,喚起公眾對議題的討論、思考與行動。 薩爾加多清楚知道批評者的責難,他的回應是:“我試着把事物聯繫起來,向人們展示我所看到的,來推動討論。 ……我相信我們必須一起努力來找到解決方案。我、你、還有街上的所有人,所有人一起。”這是他一以貫之的攝影態度:“我們都有責任去喚起討論,刺激思考,提出問題。” 然而,如何以攝影去喚起討論呢?必須要看到,薩爾加多的題材(如移民、勞工、自然保育)不是新聞性事件。亞馬遜雨林破壞或印度勞工困境很少登上頭條,公眾關注度遠低於時事或戰爭類題材。攝影不是報道。文字可以詳述來龍去脈,照片卻只能定格一瞬,它必須先抓住眼球,才能引人探究背後的故事。在資訊爆炸時代,再去重複阿杰特和埃文斯的老路,以“平實”風格的照片去呈現議題,只會波瀾不驚,被人熟視無睹。更何況,每一個攝影師,或者說,每一個自覺的創作者,都有野心去塑造出自己的獨特風格和面貌,而不是跟着前人的屁股亦步亦趨。 薩爾加多就是能夠創造出自己美學風格的大師。批評他的照片“太美”,就像批評米芝蓮大廚的菜餚賣相太精緻。攝影評論家弗雷德 · 里欽(Fred Ritchin)在薩爾加多攝影集《薩赫勒:路的盡頭》(Sahel: The End of the Road)的導論中質問道:“令人疑惑的是,如果這些影像中包含更多醜陋的元素,那會更真實嗎?……生活在災難性環境中的人們可以像任何人一樣有尊嚴、美麗。或者,他們的美——無論是身體上的還是精神上的——是否讓他們的痛苦對我們來說更加難以承受,這是否就是為甚麼我們中的一些人想要否認這種美是不可忍受的?”事實上,薩爾加多照片的美學化有助於放大議題影響力。這些照片不僅吸引了藝術愛好者,還進入畫廊和博物館,成為文化事件,更成為行動號角。《創世紀》的壯麗景觀讓觀眾感受到自然的脆弱,推動植樹項目;《遷徙》的難民肖像通過尊嚴的呈現,喚起同理心與捐款。況且,薩爾加多的照片不是孤立的,它們有展覽、圖冊和公益項目的陪伴,訴說完整的真相。 曾與薩爾加多共事於馬格南圖片社的約翰 · 伊斯特比(John Easterby)一語中的:“(他的)照片是對難以接受之事的美麗呈現。他讓人們能夠直視那些無法直視的事物。”而我認為,薩爾加多的照片是視覺論述的開端,通過吸引眼球、喚起共鳴和補充脈絡,推動長期改變。 與人類與自然的歷史同在 薩爾加多用他的鏡頭,攝下了二十世紀人類生存境況最具代表性的圖像。他讓移民不再是數字,勞工不再是背景,自然不再是抽象。他的攝影,是藝術與紀實的交響,是一場對人類與地球的深情告白。在這個喧囂的時代,薩爾加多的作品提醒我們:美麗的畫面,可以喚醒沉睡的良知,點燃改變的火光。他的名字,將與人類與自然的歷史同在,永遠閃耀。 黃文輝 參考書目: Salgado, Sebastião. Sahel: The End of the Road. University of California, 2004. Nair, Parvati. A Different Light: The Photography of Sebastião Salgado. Duke University Press, 2011. Stojkov, Teresa R. Critical Views: Essays on the Humanities and the Arts. Townsend Center for the Humanities; Distributed by University of California Press, 2011. [英]約翰 · 伯格著、[英]傑夫 · 戴爾編,任悅譯:《理解一張照片:約翰 · 伯格論攝影》,廣西師範大學出版社,二〇二一年。 |

請發表評論