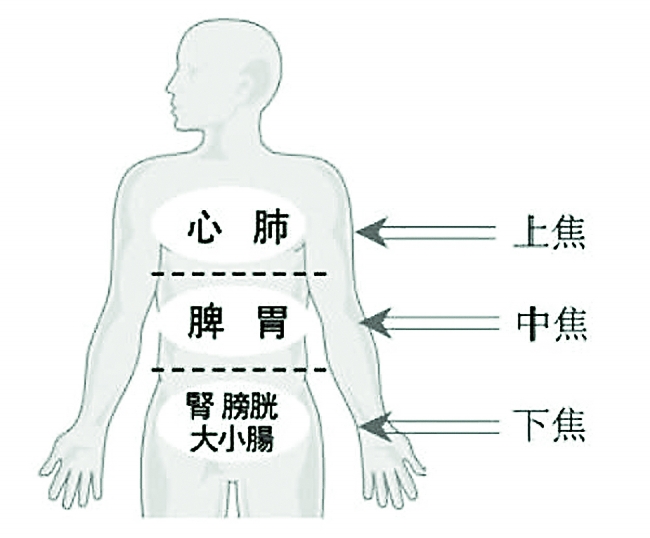

經常熬夜 會影響身體的代謝功能  多喝水可滋補強化循環功能  中醫將人體分為上、中、下三焦。  睡前泡 腳促進氣 血循環 濕重的中醫調理 每年端午節前後,澳門天氣潮濕多雨。濕氣重是困擾我們的最大氣候,一般來說空氣溫度超過攝氏廿五度,濕度超過百分之七十五就是濕重。如果本身身體有慢性病,新陳代謝慢,則容易出現各種不適。現代醫學怎麼定義中醫所說的濕重?我們又應該做些什麼盡 量減少身體的濕氣。 身體濕氣重是指體內水分過多,無法及時排除出體外,又或者身體存在一些阻塞或退化,導致氣血津液循環障礙,而導致水腫、口臭、疲勞、皮膚紅癢等體內濕重的症狀,嚴重可能影響整體健康。傳統中醫認為,環境與體內的濕度平衡對人體健康有很大影響,其中“濕”被視為引發及惡化疾病的關鍵。從居住環境的氣候變化,導致病源微生物的侵襲(外濕),到體內水分無法循環代謝(內濕),體濕引發的病症範圍極廣,從皮膚肌肉神經血管到內臟無一倖免。自古中醫把人體分為五行“木、火、土、金、水”,這五種體質對應着五臟“肝、心、脾、肺、腎”。脾對應到土,傳統中醫講“脾土”,土喜乾燥不喜潮濕,潮濕的土容易發霉,就會導致自身保護力系統的異常,因此西醫的過敏一說,在中醫看來是由脾濕引起。簡單來說,在中醫理論中,濕氣是指體內過多的水分無法正常排出,停滯在身體各處,導致一系列不適症狀。對應到西醫的循環呼吸系統、消化吸收系統和泌尿生殖系統,中醫將人體分為上、中、下三焦,濕氣重的話容易發生以下狀況: 上焦(呼吸系統——心肺)頭暈、頭脹、眩暈、精神不振。 中焦(消化系統——胃脾)腹瀉或大便黏膩,脾胃功能異常,胃部不適、口乾舌燥,食慾不振。 下焦(解毒、排洩及泌尿系統——肝、腎、大腸、小腸、膀胱)臉部、四肢或身體其他部位容易水腫,或者感覺全身潮濕、女士白帶多,甚至皮膚出現濕疹或紅癢等狀況,舌苔厚而黏膩,顏色偏白或黃,口乾舌燥,煩躁,口氣大。 濕氣分類 造成體內濕氣重的原因,主要可分為“外濕”和“內濕”。外濕:是因為生活的環境太潮濕造成。像澳門的天氣屬於亞熱帶氣候,潮濕又悶熱,特別是梅雨季或夏天,濕氣特別明顯。長期生活在這種環境,濕氣很容易透過皮膚或呼吸道進入身體,造成身體濕氣滯留,這不但會讓我們體質變得偏濕,還會增加皮膚長濕疹或痱子甚至真菌感染的情況。內濕:是體內水分無法有效代謝,這跟飲食習慣和生活方式息息相關。尤其現代人喜愛冷飲,重油、重鹽、重糖等重口味食物,對身體造成很大的負擔,進而使得代謝越來越差,長時間如此,體內的水分就像停滯的水一樣排不出去,變成濕氣,繼而引發水腫、身體疲倦等問題。 除了飲食,以下兩個生活習慣也容易加重內濕:作息不規律——經常熬夜或生活不規律,會影響身體的代謝功能,讓濕氣更難排出。另外長時間承受壓力會影響內分泌系統,降低身體排濕能力。缺乏運動——如果平時不愛運動,或者偏好靜態活動,體內的水分循環無法被促進,濕氣更容易堆積。 測試你的濕重程度:一、經常感覺昏昏沉沉、頭重重,甚至偶然眩暈。二、提不起勁、總是睡不足夠。三、身形肥胖、喝水也會胖的體質。四、消化系統不好,常常脹氣。五、容易感覺腿很重、小腿易緊,睡覺抽筋。六、體檢可能有膽固醇或尿酸高問題。七、額頭容易出油、毛孔粗大易長粉刺。八、不易口渴,不太喜歡喝水。九、口水多,經常吞口水。十、大便濕軟,容易黏在馬桶。十一、皮膚、手指會長疹。十二、痰多,咽喉卡(類似慢性咽喉炎)。十三、女士白帶多。十四、舌苔很厚。 以上十四項你佔多少項:○項:體內水分非常平衡,是乾爽輕盈的好體質。一至三項:輕度濕重,可以試試看從食物中幫身體去除多餘水分,飲用紅豆黑豆薏仁等茶飲。四至六項:澳門多數人長年身處高溫潮濕的環境下,又常常在冷氣環境內,難免體內濕氣會偏重,可以嘗試每天晚上睡前泡腳十五至二十分鐘,促進氣血循環,讓身體變乾爽。七至十四項:慢性病或亞健康人群多見。每天晚上睡前泡腳,還有每天有氧運動十五至三十分鐘,適度出汗,注意及時擦乾身體。 排出體內濕氣 有什麼可以幫助排出體內濕氣,嘗試以下幾個去除濕氣的方法: 一、加強身體循環,排出身體濕氣。身體本身就有排除濕氣的能力,但由於現代生活過於舒適,導致排汗功能變弱,再加上缺乏規律運動的習慣,形成惡性循還,導致排濕的代謝功能漸漸喪失。增加代謝可以運動、泡澡、泡腳、都可以強化身體循環,促進排汗。 二、滋補腎臟,強化身體水分代謝。喝充足的水不但不會導致身體水分過多,反而是水分補充不足才會導致代謝停滯。另外,減少鹽分攝取也有助於提升身體代謝功能。總之要多喝水、飲食清淡,滋補強化循環功能。 三、避免久坐不動。長時間維持一個姿勢,亦會造成代謝緩慢,久坐久站者建議每三十分鐘就稍微動一動,活化四肢,提醒自己每隔一段時間起身走動,拉伸身體,增加循環。 四、自製祛濕湯水。 材料:老黃瓜一條、赤小豆五十克、炒白扁豆五十克、生薏苡仁廿五克、熟薏苡仁廿五克、紅蘿蔔一條、粟米一條、合掌瓜一條、陳皮一片、生薑適量。 步驟:一、老黃瓜和合掌瓜洗淨後,切件備用。二、赤小豆、白扁豆、生熟薏苡仁洗淨,浸泡備用。三、陳皮浸泡備用。四、紅蘿蔔、粟米,切件。五、以大火煮滾兩公升水,加入所有材料大火煮十分鐘,後轉小火煮一小時,最後加入適量食鹽即可。 備註:老黃瓜味甘,性涼,具有消暑清熱、解毒、降火、利水的功效。赤小豆、薏苡仁有健脾祛濕之效。炒白扁豆具健脾祛濕消暑之功,配以健脾理氣的陳皮,增強脾胃功能。 中醫調理 楊大瑋 |

請發表評論