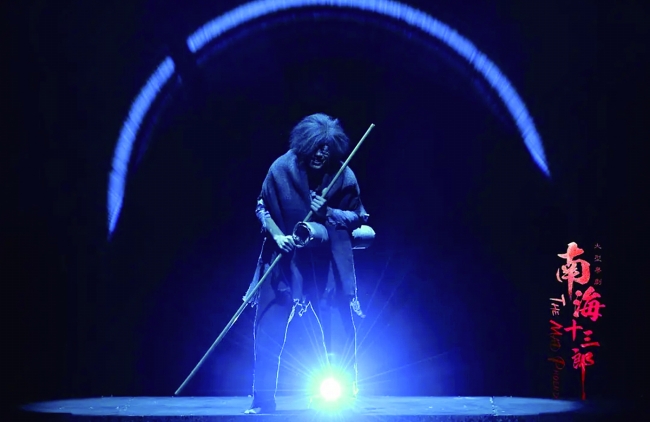

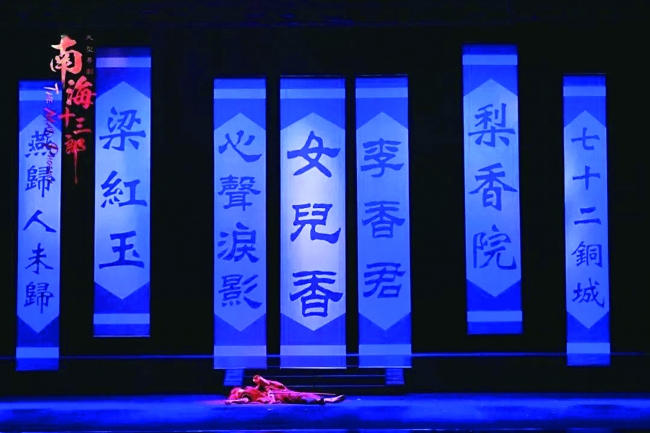

唐滌生拜十三郎為師  十三郎潦 倒時期再見 唐滌生  結幕演出十三郎藍燈下如孤魂爬行  結幕場景,十三郎的代表作。 才子癡狂與時代哀歌中的粵劇魂 ——觀《南海十三郎》 不同於過往的粵劇演出,今年澳門藝術節的粵劇《南海十三郎》,以傳統粵曲唱演方式糅合現代話劇的舞台美學,呈現粵劇人江譽鏐(南海十三郎)跌宕起伏的宿命。儘管排期僅有一場、宣傳上亦未突出更多名銜,本月十號澳門文化中心的演出現場仍座無虛席。觀眾席中銀髮族佔據大半,筆者這般的年輕觀眾反倒成了少數(以往的劇場演出更多是年輕群眾)。演出落幕時,感慨交織——慶幸未錯過這部演出,也感慨傳統戲曲與當代青年的隔閡。 傳統粵劇的現代復魅 為何《南海十三郎》的觀眾年齡斷層如此鮮明?因其“粵劇”標籤?但從宣傳照中既無濃墨重彩的戲妝,亦無粵劇中一貫的戲服,倒更像一部文藝話劇。這部作品此前在上海巡演時據報道反響熱烈,據說上海場的年輕觀眾佔百分之八十,但澳門場的銀髮浪潮,終究暴露粵劇在本地年輕群體的式微。所幸現場仍有一些青年身影,證明這部“粵劇活化石”的創新之作,尚存文化感召之力。且從本次演出的演員演技實力精湛來看,不愧是國家一級二級演員。 全劇兩小時十五分鐘,不設中場休息,從序幕到尾聲,十四幕場景轉換全憑燈光調度。因未使用傳統大幕遮擋,微光中可見道具升降移換,裸露的舞台器械反倒成了寫意美學的註腳——沒有前衛炫目的舞台技術及道具,更多只是傳統的佈置呈現場景,如江太史家、歌舞院、港大晚會等等,這與現代藝術舞台對比,以簡馭繁的審美,恰與現代戲劇追求視覺奇觀的潮流背道而馳,將觀眾注意力引回演員的演技及劇情發展之中。 演出大量使用傳統粵語詞彙例如“窒口窒舌”、“學堂”、“藤條”等等,結合南音唱腔的頓挫,展現方言承載的嶺南文化記憶;又有如江太史家中的大對聯“美人如玉劍如虹,流水是車龍是馬”、“太史蛇羹”兩位妹仔的唱段,更令人想起唐白虎唐寅式的詼諧文白交雜,既復刻舊時文人風流,亦暗諷世家浮華。 從“才子”到“棄兒”的悲劇弧光 粵劇宗師羅家寶弟子李江崊,將主角十三郎的命途詮釋得入木三分。以“響亮唱腔”及“怪趣肢體”貫穿主角十三郎的三個階段:初時是錦衣玉食的江府少爺,唐裝摺扇間盡顯名門倜儻;中段成為編劇魁首後,展現鼎盛期狂傲,揮筆如劍罵盡癡蠢;因日軍侵華家道中落,末路後的癲態如乞丐般狼吞虎嚥,衣着從唐裝馬褂長袍改到穿長褲,最後更是不修邊幅。最妙之處在於“無演之演”——台上不見李江崊,唯有十三郎借肉身還魂。本劇導演高志森(香港知名導演、編劇、監製等),在對十三郎的選角方面,也是有眼光獨到之處,他曾於香港文聯的訪談中透露選角秘辛,“我當時考慮兩點,一是南海十三郎原籍就是佛山南海;二是他們隨即向我介紹該院(佛山粵劇院)一位出色的文武生李江崊。我見了對方,氣質非常接近,雖然很年輕,但唱做唸打的水平卻非常高,達一線水平。如此年輕就有如此造詣,我非常放心由他演繹。基於這兩個前提,我幾乎不作他想。” 這位低調的國家一級演員李江崊,連晉升職稱都不見宣傳,《南海十三郎》上海巡演時順勢申報白玉蘭獎提名,倒有幾分十三郎“不屑浮名”的風骨。好劇本遇好團隊,好導演得遇好演員,方煉成這齣時代悲歡。 粵劇又稱廣東大戲,是“糅合唱做唸打、樂師配樂、戲台服飾、抽象形體等的表演藝術”。不同於話劇演出,粵劇需以抽象程式演繹人間萬象,在於“唱做唸打”四功熔於一爐。十三郎聽聞唐滌生噩耗時,李江崊突使粵劇武生“殭屍倒”身法——身形後仰筆直墜地,“咚”的一聲,全身觸地,燈光驟滅!將文人知音斷弦之痛,化作一具轟然倒塌的肉身碑石。 第八場“齊去打狒狒”,由一群猩猩強搶村女經十三郎改寫後變成村女帶領猩猩出征去打仗,僅以滑稽橋段帶過十三郎反抗當時社會娛樂至死之現象。本戲改編為高難度武打戲,當中的武功技術不是一般話劇演員能勝任。導演高志森在香港文聯採訪時亦表示,“有兩場戲需要很精彩的武打演出,其中一場叫《猩猩王搶村女》的戲中戲,講戲中的戲班玩噱頭,找一群人來扮演猩猩,強搶了一位村女。這場戲在香港的話劇版也有,但演員卻做不到像佛山粵劇院那班演員的效果,他們的武術動作、功架很到位、有力量,難度很高。”傳統戲曲的筋骨,終究撐起了荒誕敘事的血肉。 中國式才子的時代隱喻 究竟他是天才,還是瘋子?筆者認為,只是當時的時代病了,只是他為人剛正有骨氣,不夠懂得人情世故。導人向善、教人正直、頂天立地,是十三郎的為人品格與創作信念,他不能接受為追求商業化演出毫無底線,他有態度有選擇,拒絕媚俗戲本追求低俗噱頭。“雪山白鳳凰”,也是暗喻他作為理想主義者的精神潔癖。十三郎的“瘋癲”,也許只是他對商業化與戰亂的雙重抵抗。從“太史第”世家子到青山瘋漢,十三郎的墮落軌跡對應中國近代史的斷裂:日軍侵華、香港淪陷、文革暗喻。而唐滌生之死,知音早逝,也是標誌着傳統文人以戲載道的理想終結。演出結尾藍燈投射中十三郎如孤魂爬行,呼應開頭“乞丐出場”的宿命循環,完成“才盡一國殤”的悲劇閉環。十三郎堅持粵語文言創作,卻在戰亂中流離港澳,其“無鞋挽屐走”的狼狽,也是隱喻着嶺南文化在動蕩時代與現代性衝擊下的失語。 當十三郎在一九八四年(中英聯合聲明前夕)凍死街頭,其個人悲劇昇華為嶺南文化身份焦慮的語言。劇終“從天而降的掛幅”如同未落下的幕布,提問傳統藝術在當代究竟有何新的出路?台上鑼鼓聲未歇,答案仍在風中。(圖片來源:網上) 雨 桐 |

請發表評論