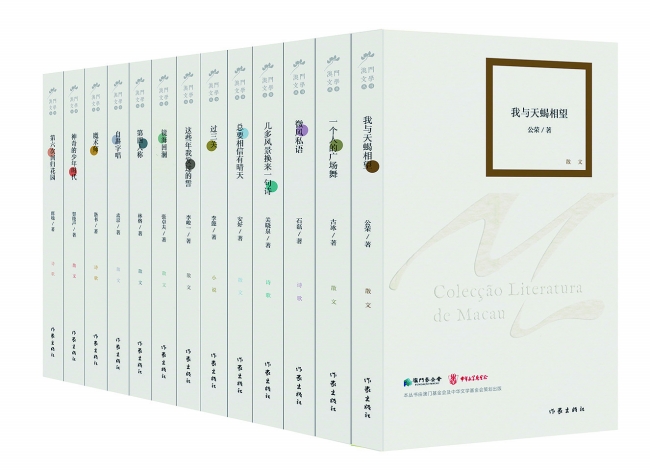

第五批《澳門文學叢書》 依天照海花無數 高山流水心自知 ——談談我心目中的澳門文學叢書 從二〇一四年開始,作家出版社與澳門基金會、中華文學基金會共同策劃完成的“澳門文學叢書”,十年來,分五批共推出名家、新秀的七十九本書,涵蓋了小說、詩歌、散文諸文體,芬芳錦簇,蔚為大觀。在我看來,這同樣是一個把“照海花無數”的澳門文學,接回到中國當代文學大家庭裡,帶進廣大讀者心中的壯舉。人們可從各種不同的途徑認識澳門,進而愛上澳門,但我以為,文學很可能是其中更便捷、有效、持久的一種途徑,因為從文學作品具體而微的豐沛飽滿中,從中國故事的雋永多元中,華夏兒女很快能夠找到我們民族的共同夢想、希冀和追求的基因,以及開闢前方新生活的力量之源。 我注意到,多年前吳志良博士在〈文學 · 認同 · 家園〉一文中曾說過:“社會轉型的過程中,在促進、加強認同感和歸屬感方面,文學創作起着極其重要的作用。文學能夠通過語言文字記錄甚至形塑一個時代、一個地區的集體記憶和文化傳統,使之能在不同文化體之間流動、溝通,使之不斷內部代際傳承。而前衛的文學作品,更是走在時代生活的前沿、開風氣之先的讀物,以真實的情感、動人的筆法,道出人們尚未意識之處。”為促進文學藝術發展,澳門基金會鍥而不捨地加以推動,資助出版、獎掖新人,促進優秀作品出現,功不可沒。 之前已經分四批出版的“澳門文學叢書”,系統而鮮活地反映了澳門文學創作異常豐富多樣。澳門作家大多為業餘創作,三國時的董遇教導學生發奮用功,當充分利用“冬者歲之餘,夜者日之餘,陰雨者時之餘”,澳門文壇前輩李觀鼎《三餘集》大概多為他“ 三余時”所作,圍繞文學話題展開,品書論文,談藝論道,介紹和評論文學藝術作品,既有深度,又有親和力,他認為澳門文學的特徵是其“傾訴性”,不少人認為比“抒情性”之類的提法更好,很有啟發。李鵬翥《澳門古今與藝文人物》聚焦澳門的歷史脈絡與滄桑變化,將澳門的歷史和地理知識交織於一起,繪製秦牧、啟功等“藝文人物”立體鮮明的形象。李烈聲將自己行萬里路,讀萬卷書,體現在其散文集《回首風塵》的文字中,全書包括“松山聳翠”、“口之於味”及“浮生若夢”三部分,真正體現了作者走南闖北、閱歷豐富,博古通今,詼諧幽默的創作個性。評論家和散文家朱壽桐的《從俗如流》融入了其深厚的文化學養和人生經驗,富於情思之美與語言靈性,母子、父子、師生情被細膩的筆觸描寫得真切質樸,動人非凡。穆欣欣以散文集《寸心千里》裡的知性文字,馳騁中華版圖上大江南北,駐足童心慧眼的純粹世界,折射藝術世界映襯出的現實倒影,探尋形形色色人間百相,無論是談澳門、話北京,還是品戲劇、聊人生,憶親情,話友情,均文筆濃淡相宜,體現了獨到的文化眼光與文化意味。 就澳門文學而言,得益於報紙這個載體,散文成為不少寫作者的選擇,新一輯“澳門文學叢書”共計十三本,散文佔了很大比例,這與報紙的托舉密不可分。因得益於豐富的閱歷和深厚的學養,張卓夫散文集《鏡海迴瀾》像是歷史的百寶箱,他借助報紙媒體,善談古論今,議論風生,將澳門古跡風物、變遷掌故變為紙上文字,讓人讀罷久久回味。我們不能上賀綾聲散文集《神奇的少年時代》這個書名的當,其實集子裡面的大部分文章並非對少年往事的回首,倒是對現實人生的冷峻思考,〈 陰天快樂〉、〈網絡父母〉、〈寫作騙子〉、〈如果接吻等於愛情〉等散文,不單題目就能先聲奪人,文字也充滿意趣。 安好和孟京兩位女性的散文之卓有特色不輸於男性作家,只是她們除了具有對現實人生的敏銳與犀利之外,更多了些溫婉、溫情和溫馨,安好的《總要相信有晴天》將一位自信而快樂的女性內心揭示得淋漓盡致。孟京《自斟字唱》一書所有的散文題目均取自一首歌曲的歌詞,雖然這些歌曲大多陌生,但散文中那些追憶、感動、留戀、祈求、動情、夢境、思念、回謝、告別,是情感韻律的自然流露,更是生活詩意的精心萃取。 李峻一《這些年我發過的誓》是作者十多年來在《 澳門日報》副刊所開設專欄文章的結集,文字見性情,見歲月流逝之印記。年輕時的〈你的樣子如何,你的日子也必如何〉、〈你的臉書為何沒人看?〉、〈 你願意捐身家嗎?〉、〈分手的禮貌〉,英姿勃發,血氣方剛,顯現的是有棱角、愛挑釁及不合時宜;年歲漸長之後的〈運動員不欠你甚麼〉、〈關於少年自殺事件,我想對你們說〉、〈除了賭,澳門有甚麼可介紹給遊客〉、〈生不帶來死不帶走〉等,則留戀往事,瞻前顧後,將辜負他人與自己誓言的悔恨,留在一頁頁文字中,一方面體現出他在寫作上的自律、堅持,更能看出他觀察思考世事、人生的不斷深入。 公榮的散文集《我與天蠍相望》同樣是報章文字結集的成果,與李峻一不同的是,作者的古典文學修養為散文增色不少,選題、角度、章法、文辭,均帶來了新的韻致,〈易水送別荊軻的疑惑〉、〈古代求職信〉、〈是忠是奸〉等,借古代事例,發當今幽思,頗有意思。但〈驀然回首〉一篇,則是寫他鄉愁和生命體驗的佳什,姐姐讓他到澳大利亞定居的提議沒有打動他,一個月的旅居澳大利亞優裕生活,反而更令他想念澳門,返回澳門後,他反覆在大三巴、西墳馬路、議事亭前地、西灣堤岸流連,澳門大街小巷處處與自己青春歲月的故事、民族滄桑巨變相聯繫,從澳大利亞回來,他“更像一位洞悉世情的長者,喜歡站在媽閣廟前,聽遊客們的南腔北調,更喜歡看夕照滿西天”。濃濃的故土之情,殷殷的家國之志,已經躍然紙上。 古冰是位影像工作者,他的散文集《一個人的廣場舞》裡收入的文字有很多與文學藝術有關,集子雖分為“時事”、“藝事”、“情事”、“故事”四個部分,其中有很大一部分篇什,專門談藝論文,廣泛涉及了電影、現代詩、攝影、音樂等諸多文藝門類,他把寫作喻為“群星照耀下的”事業,自豪地說:“寫作既孤獨,也不孤獨,每位寫作者都擁有一個獨特的星球,在群星的光芒照耀下默默耕耘創造;讀者如同在野外觀星的人,手握望遠鏡,閱覽着那些萬家齊鳴、書寫於過去卻閃耀於當下的星體絮語。”(〈在群星的照耀下寫作〉)這是一個自信寫作者的良好姿態。 我還格外喜歡林格的散文集《第四人稱》裡那些自由而不乏克制的文字。一位男性年輕作家圍繞自己的經歷,將諸種感受化為文字,鏡中的自己、他人眼中的自己,自己眼中的自己,內心、他人、世界,構成這部散文集主要的核心內容,歌哭、反抗、掙扎,則匯為筆下奇妙而和諧的旋律。這位男作家之難得在於,他有着女性般的細膩筆觸,縝密心思,柔腸寸斷、百轉千迴,無意中放大了人生的無常感,但這種悲劇性的掙扎並不惹人反感。 讀着這些美好的文字,讓我們不斷感覺到澳門文學與我們內地的地緣之近,更感覺到同為華夏兒女的情感之近。我以為,澳門文學的獨特根性在於,一方面連接着澳門的歷史、文化、現實,出發處更與中國人的精神血脈相聯。澳門文化源自作為中華文化一部分的中原文化,是閩粵文化的一種自然延伸,同時,澳門文化又深受西風浸淫,堪稱東西文化的交匯點,得報刊傳播之便,澳門文學中那種精短的散文,似乎有着獨佔鰲頭中的地位。狀景、感懷、講古、誌異,有的從容淡定,有的熱烈奔放,所有這些無不表明,澳門作家在探求外部世界,尋求內在真我的路途上,一直沒有停步。在走到回歸祖國四分之一世紀的今天,作家建造起的文字宇宙,真切地反映了對自己腳下這塊土地的熱愛,對未來的美好期許,書寫之章法和節奏,想像之空靈和通透,情緒情感之迴環往復,都讓我們對澳門文學的美好未來寄予希望。 梁鴻鷹 |

請發表評論