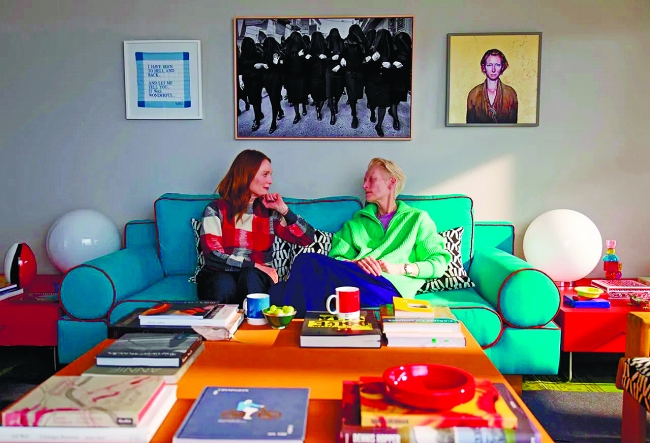

《隔壁的房間》海報  艾慕杜華憑 《隔壁的房間》 勇奪威尼斯電 影節金獅獎  艾慕杜華 獨特的色感, 為觀眾帶來充 滿格調的視 覺享受。 相逢一醉是前緣 ——談《隔壁的房間》 去年有不少出色的電影,《隔壁的房間》是其中一部。印象深刻之處,除了因爲兩大女主角泰達史雲頓(Tilda Swinton)和茱莉安摩亞(Julianne Moore)的精湛演技,西班牙名導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)冶藝術、文化、哲學於一爐,莊嚴地探討生死和虚無的超越,別有“風雨散 飄然何處”之餘韻。 去年九月,威尼斯電影節首映《隔壁的房間》,全場觀眾起立鼓掌長達十七分鐘。電影故事改編自美國作家西格麗德努涅斯的小說《告訴我,你受了什麼苦?》,講述由泰達史雲頓飾演的瑪莎身患絕症,在醫院遇上昔日好友、由茱莉安摩亞飾演的小說作家英格麗,並向對方坦言自己時日無多,早已備好安樂死藥丸,打算悄然無聲地了結生命。瑪莎希望英格麗能到其鄉間別墅,陪伴她體面告別人世。兩人在別墅中無所不談,瑪莎回首半生坎坷,聊起不少昔日往事、秘密與遺憾。對於死亡,英格麗從當初的畏懼,到接受瑪莎的決定,直至好友離開,她親歷整個過程,從而讓她變得鎮定而勇敢,務必處理好瑪莎交待的後事。電影雖涉及安樂死的議題,但絕不哀傷煽情,艾慕杜華透過其一貫的色彩美學,以展現生命的多彩與活力。 跟盛年時期的作品相比,《隔壁的房間》猶如璀燦煙花過後,夜空回復星月交輝的恬靜。艾慕杜華八十年代揚名之作,盡玩性別議題,其中《慾望之規條》圍繞三個男子之間的三角關係,再加一段不倫父女之戀,其創作空間之廣,教人眼界大開。當時正值創業初期的艾慕杜華,逐漸形成獨特的電影風格,其早年代表作《女為悅己者狂》,圍繞四個為情所困的女人,在愛情關係瀕臨崩潰之際如何瘋狂失格。四個瘋婦的歇斯底里式仇恨,在艾慕杜華的鏡頭下,卻化成頑童般的率真和幽默。 隨着年歲漸長和心境轉化,艾慕杜華近年的作品,所有放蕩不羈、離經叛道、甚至荒誕的喜劇元素已不復見,到了《隔壁的房間》,石破天驚的創作鋒芒一去不返,更似是一種集各家於大成、卻又等待知音發掘箇中深意的藏頭詩,唯一不變的是他自成一格的美學語言,還有他對自己文化身份的堅持。艾慕杜華多年來對紅色情有獨鍾,曾言在西班牙,紅色代表憎恨與愛,是充滿激情的色彩。片中,泰達史雲頓不時穿上紅色,亦有她塗上鮮紅色唇膏一幕近鏡,象徵瑪莎生存的慾望,即使面對死亡,也不一定把日子過得黯淡無光。就場景設計而言,片中的故事雖發生在紐約,但那棟在Woodstock的大屋,其實位於西班牙首都馬德里郊區的Casa Szoke。作為職業生涯首部英語長片,艾慕杜華將電影最重要的戲份,安排在自己的國家拍攝,可見其文化自信與執着。 一如既往,艾慕杜華以其嫻熟的電影語言,配合自己淵博的文化學養,在片中包含不少藝術、文學、美術、建築和電影暗語,並將其融入劇情和人物對話之中;行外人看熱鬧,一切仿如渾然天成,不着痕跡;喜愛文化之士,則如享受英語報章常見的填字遊戲,在解碼過程中不亦樂乎。在電影後半段,瑪莎在家中觀賞電影《The Dead》,遇上窗外的雪景,從戲內的電影情節,回首前塵往事,不禁觸景傷情。《The Dead》改編自愛爾蘭作家喬伊斯短篇小説。在“愛爾蘭盛宴”中,喬伊斯細膩描寫餐桌上的佳餚、客人如何享用聖誕大餐、以及宴會中的各種細節。身處一片歌舞昇平之中,主角賈柏瑞卻無比感傷,哀嘆人雖然活着,卻精神萎靡,如同行屍走肉。 瑪莎一面播放着《The Dead》的影碟,一面凝視窗外大雪紛飛,唸起小說中的字句,不禁潸然淚下:“當他聽着雪花微微地,微微地飄落於宇宙之間,如同他們最終的結局那樣,飄落到所有的生者和死者之上。”在故事結尾,英格麗在瑪莎女兒面前流露的神情,仿如代替故友修補母女關係的心願。瑪莎生前雖未獲女兒諒解,卻在死後透過英格麗,讓女兒更了解自己。 從喬伊斯筆下人心匱乏的愛爾蘭,到瑪莎在戰地記者生涯中親歷烽火連天,以至面對癌症的折磨與痛苦,再回想戲外年逾古稀、曾經歷佛朗哥獨裁統治的艾慕杜華,此時此刻的他,是否想借這部作品,對當下亂世表達心聲?出道多年的他,直至《隔壁的房間》,才與荷里活正式合作。導演在片中藉着主角對談,觸及氣候暖化和戰爭的話題。當今西方時局,正值右派當道,歐美傳統的密切關係正面臨嚴峻考驗;在科技發展與氣候巨變之下,人類未來吉凶未卜。死生契闊,不可問天。艾慕杜華的作品,道盡人生幾多悲歡離合,《隔壁的房間》也不例外,唯獨他力求透過作品傳達的訊息,多年來始終如一:通過藝術,人與人之間可以展開心靈對話;藝術也可讓人敞開心扉,為心靈療傷,迎向生命的無常與挑戰。 韋柏年 |

請發表評論