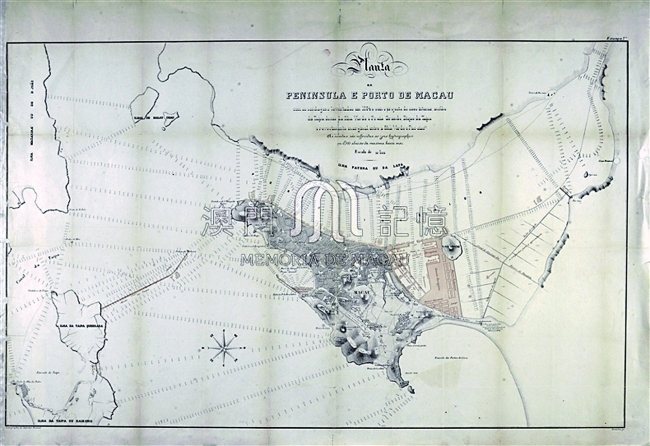

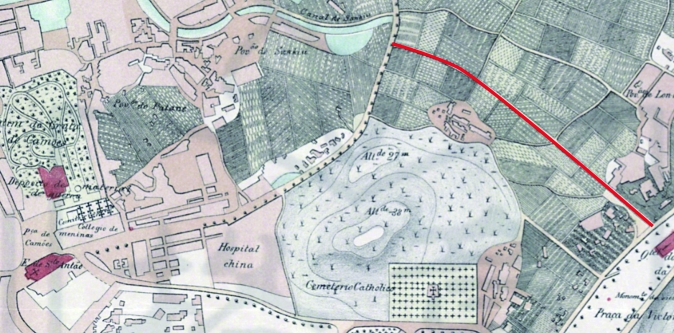

繪於一八八四年的澳門港城圖 (圖片來源:澳門記憶)  一九九〇年代的氹仔 (圖片來源:澳門記憶)  澳葡政府以羅利老命名了一條馬路,圖中紅線即為一八八九年的羅利老馬 路。 (圖片來源:澳門科技大學“全球地圖中的澳門”網站) 一七八四到一九二四年 地圖上的澳門 · 第二輯 (四) 鴉片戰爭後,傳統的“廣州——澳門”貿易體系被打破,澳門的對外貿易地位逐步下降。同時,相對於擁有天然優良深水港的香港,澳門受到地理條件限制,經濟面臨挑戰。因此,澳葡政府意圖通過疏通澳門港口的水道等一系列工程,振興澳門經濟。十九世紀八十年代,港口長官爹美刁施拿地(Demetrio Cinatti)向葡國政府請求派遣專家前來澳門進行調查,羅利老正是其中之一。 羅利老,出生於葡國科英布拉,並於當地就讀大學。一八八三年,他受到葡國政府的指令,來澳進行七個月的調查,一八八四年提出《澳門港口初步改善計劃》(Porto de Macau: ante-projecto para o seu melhoramento),對澳門未來港口發展做了初步規劃。在這份報告中,他主張在林茂塘至青洲一帶及加思欄炮台對開海面進行填海,以拓展港口空間。 氹仔方面,改善方案建議在小氹(ILHA DA TAIPA QUEBRADA)西北角興建一條防波堤,連接氹仔和檳榔石(Pedra da Areca)。此石即是一八二九年的澳門規劃圖“放射線”的放射點,在多張地圖中皆有標示。 此外,這個方案提出在小氹和雞頸山之間(ILHA DA TAIPA OU KAIKONG)修建一條堤壩(Dique da Taipa Quebrada)。然而,由於工程經費相當龐大,該方案並未立即付諸實行。時至今日,方案中的防波堤未曾落成,堤壩則早已填平成陸地。 雖然羅利老的計劃並沒有實現,但是為澳門未來的填海工程奠下了基礎。如今的氹仔經歷了填海工程後,成為澳門重要的城區。而當年的計劃,則在歷史中留下了不可忽視的印記。 今期介紹一八八四年的澳門港城圖(Planta da Peninsula e Porto de Macau),製圖者是先前專欄介紹過的羅利老(Adolfo Loureiro)。此圖附有葡文圖注,反映了澳葡政府的填海計劃,現藏於葡萄牙國家圖書館。 澳門歷史教育學會 黎嘉謙 |

請發表評論