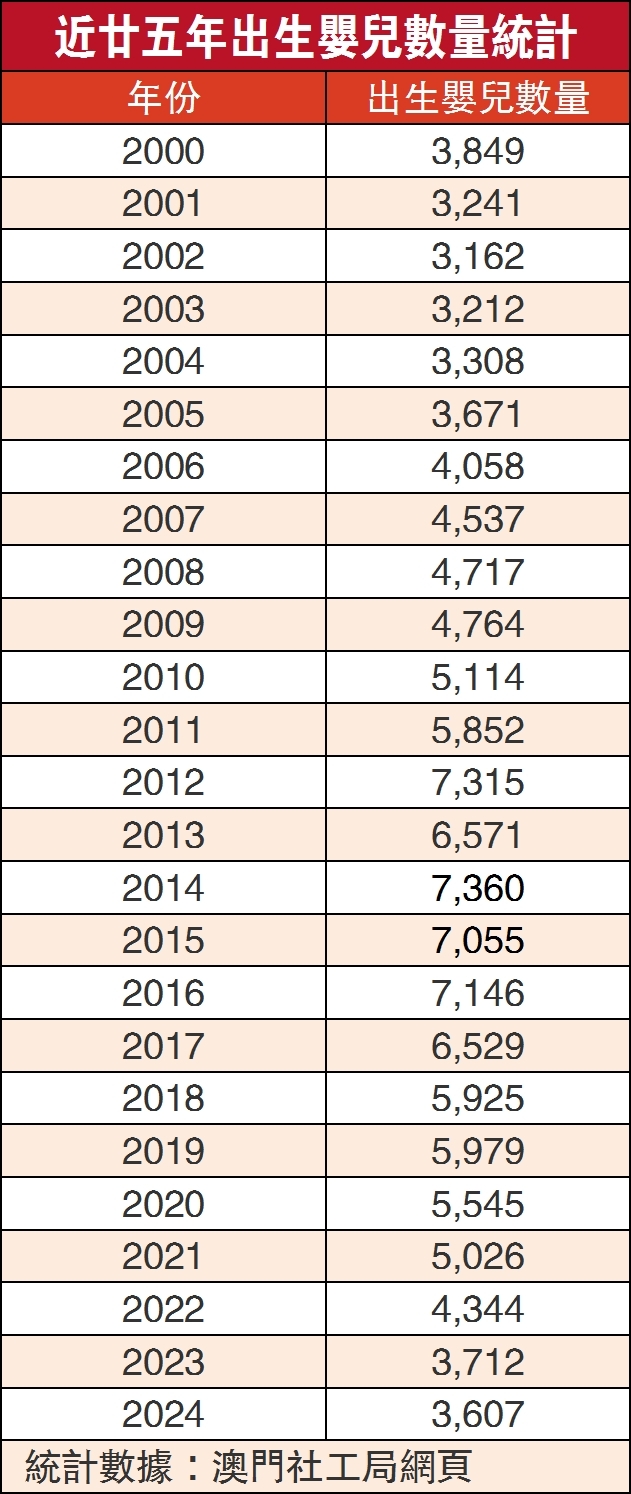

過去十年,澳門新生兒數量由七千三百六十名銳減至去年的三千六百○七名,幾乎減少一半。  隨着傳統生育觀念改變,現代夫婦對生育保持審慎態度。  去年新生嬰兒同比十年前高峰減半 學者籲國安層面訂生育政策 【澳門日報消息】澳門出生率持續下降,去年新生嬰兒錄得三千六百○七名,較二〇一四年的七千三百六十名大幅減少約五成一,出生率跌至千分之五點三的歷史低位。澳門大學公共行政碩士課程主任陳建新認為,經濟環境壓力及生育觀念轉變是兩大主因,建議政府將生育政策提升至“文化安全”戰略高度,全面檢視生育政策。 傳統生育觀念改變 據統計,澳門新生嬰兒自二○○○年起呈現先升後跌趨勢,二〇一四年達到七千三百六十名的頂峰後便持續下滑(二〇一九年曾微升),至二〇二四年僅有三千六百○七名,十年間減少三千七百五十三名。衛生局副局長郭昌宇今年初受訪時表示,今年首月(截至一月二十七日)兩間醫院共錄得二百八十四名新生嬰兒,較二〇二四年同期的三百○一名減少約百分之五點七,預料今年出生率將持續下行。 問及出生率下降的原因,陳建新分析,澳門作為微型外向型經濟體,正處於經濟轉型關鍵期,年輕一代面對收入不穩、人生規劃不明朗等壓力,難以規劃生育,因為生兒育女涉及長期責任。除經濟因素外,傳統生育觀念的改變亦是關鍵因素。陳建新對比兩代人差異,上一輩生活條件比現時艱苦,抱持“天生天養”的觀念,仍願意生育多名子女。但現在青年關注更多現實考量,如配偶參與育兒程度、子女的長期照顧、工作與家庭如何平衡等問題,願意生育兩個以上孩子的家庭已大幅減少。 系統政策推動生育 對於增加出生津貼能否提振生育率?陳建新認為,增加出生津貼雖然有一定作用,但效果未必如坊間預期顯著。他肯定政府在生育政策做了不少工作,如推行公務人員“餵奶鐘”措施、為生育困難的夫婦提供人工受孕支援等。強調鼓勵生育需建構更系統化的政策體系,全面檢視生育政策,包括優化輔助生育技術、推動職場家庭友善措施,以及促進男女共同承擔育兒責任等。 他舉例,如現行輔助生育措施(如人工受孕)的實際成效,以及有何優化空間?在傳統觀念影響下,多數職業女性白天工作,下班後仍要承擔主要的育兒責任,甚至生育或育兒可能對女性的職業發展帶來一定衝擊。須硏究如何積極倡導家庭友善政策,引導男性共同分擔育兒責任,降低女性的壓力。 少子化礙文化安全 他提到,“從經濟角度而言,引進外勞或許能短期解決勞動力需求,但就文化傳承來看,唯有本地居民生育下一代,才能將澳門核心價值觀延續下去。”社團作為官民溝通的橋樑,可針對不同人群推廣生育觀念。如果政府能夠把生育政策提升到國家安全其中一環的“文化安全”層次,相信更有助推動社團和相關機構的配合,推動生育政策的落實。 |

請發表評論