黃佩蘭的牛牛馬拉盞馳名遠近,可謂澳門“金名片”。  李耀華談食店數十年興衰  黃佩蘭熱愛花藝  “牛牛”將於五月前結業  牛牛擺件由緬甸帶回來  學校舊同事支持牛牛婆婆 黃佩蘭(中)  華哥:牛牛沒有堂食,客人外賣到手後品質打折扣。  七一年黃佩蘭一家 五口初到澳門 緬華老店興衰有時—— 牛牛小食澳門縮影? 文、圖:麥 兒 上世紀六十年代起,有不少緬甸華僑移居澳門,並帶來了緬甸美食:魚湯粉、椰汁雞麵、炸豆餅……。而由九十年代一直陪伴澳門人的“牛牛小食”,為澳門人帶來獨特的馬拉盞、經歷七小時烹煮的秘製豬軟骨、首創黑糯米糖水、金瓜糖水等等。但勤力、上進的“牛牛”,當下決定劃上休止符。 創始於一九八九年 在店中貼上結業通知,是“牛牛小食”負責人李耀華(華哥)思考良久下的決定。相比其他人,“牛牛”見證了他事業拼搏的黃金十數載,也記錄了他與母親共同經營奮鬥和生活的每一個點滴與回憶。他們與澳門的緣份始於一九七一年,華哥的父母因緬甸排華移居澳門,兩人在澳門的學校任職校工,期間喜愛花藝的黃佩蘭經常為學校聖堂佈置插花,夫妻倆原本承諾退休後一起開設一間小小的花店,但就在退休後不久,丈夫因病離世,未能成事。 華哥憶述,上世紀九十年代,當時的“牛牛”原由妹妹創辦,“牛牛”的名字是母親所改,即“像牛耕田刻苦耐勞”的意思,但飲食業工作繁重,妹妹曾萌生結業念頭。當時母親的花店夢落空,便萌生接手“牛牛”的想法。“當時我在娛樂場工作,有自己的事業。妹妹很反對,因為自己也從事飲食業,知道那並不是一件簡單的事,她想母親可以退休後生活過得舒服一點,我支持母親的決定,因為我知道她或許想自己忙一些,如果真的辛苦,她會有自己的決定。”華哥說。 為母親辭賭場工作 身為緬甸華僑,從小喜歡烹飪的黃佩蘭決定把對緬甸美食的心得與手藝,投放在“牛牛”之中。那些年,是沒有網購的世代,華哥與母親一起到拱北的街市,買來兩個大飯鍋,色香味俱全的魚湯粉、椰汁雞麵由此誕生。二○○六年,澳門賭權開放後三年,經濟起飛,“牛牛”在此時已為人所熟悉,黃佩蘭想兒子一同經營,華哥遂辭去穩定工作,與母親一起守住“牛牛”。 華哥回憶:“那時賭權開放後,不少同事都到新的娛樂場工作,工資因而水漲船高,那時我辭職的決定,很多同事都覺得不智,為甚麼要在此時離開一個工作了十七年,既穩定又有經驗的工作呢,但我看到母親一直以來投放的心血,一個老人家,從兩個大飯鍋,到自己去請人,到打理生意,出品得到街坊的認可,牛牛馬拉盞成為能代表澳門的手信。那時我仍在娛樂場工作,有時凌晨下班回到家,我都會等到清晨五點前,載她回‘牛牛’,幫她一會兒,才回家睡覺,那是我支持她的一個方法。所以當她需要我,身為兒子就一定要回去。” 招牌豬軟骨的誕生 隨着經濟發展,也迎來了“捨得用錢”的時代,娛樂場的輪班工作形態漸漸普及,“牛牛”也迎來了其黃金時代。“牛牛”一如她的名字,為品牌命名時,黃佩蘭認為“牛”象徵勤勞,也是“牛牛”對自己的要求。兩母子聯手打理的,對食物的堅持與執着,招牌魚湯粉、牛牛馬拉盞為人所熟悉,亦陸續開設分店。然而兩人並未止步,除了堅守食物的品質,也因為一段三代人的“愛”,為小城帶來自創的秘製豬軟骨,成為一代人的回憶。 “女兒小時候,我放假時經常帶她到珠海遊玩,那時珠海一家有名的連鎖日式拉麵店,女兒品嘗過便經常提議去吃豚肉拉麵,原來她喜歡的是那個軟骨與湯底。見女兒對拉麵讚口不絕,我的母親也決定去品嘗一下,並且回來後開始研發,她知道那必須是用豬前胸的軟骨部分熬製而成。那時我們還沒有把那個部分叫作豬軟骨。”經歷多次試驗,經歷七小時才能完成製作的咖喱豬軟骨面世。原是為了在孫女面前“威返次”,卻造就了家傳戶曉的地道美食。 為母親堅持到今天 疫情後打亂了澳門人的節奏,也令老店無所適從的問題漸漸明顯。面對租金壓力,為了節省開支,“牛牛”疫情期間轉型為外賣店,其他的分店相繼結業。疫情期間,外賣配送平台得以發展,但對於老店來說,相應的成本壓力亦大增,為人所熟悉的原店址搬遷後,華哥有感漸漸被街坊遺忘:“我不知道怎樣去經營新媒體網絡,讓食客再來‘牛牛’,就好像掉進一個向下的漩渦一樣,一籌莫展。外賣形式會影響食物的口感,但也只能如此。外賣店很依賴配送平台,但高昂的平台費用也大大加重成本。當食材加價,商戶的確可以選擇購買價錢更低廉的食材;又或者將成本轉嫁街坊身上,但我做不到。食物很直觀,最好的食材才能做出最好吃的美食,這是我與母親都一直在堅持的。所以有些事,都是需要堅守的。” “佢都做過生意,佢都識計數嘛。”疫情結束前一段時間,黃佩蘭見證着生意轉差,假若母親仍在,華哥並不希望“牛牛”完結,即使“開一日蝕一日,都照做”。二○二三年末,黃佩蘭的離去,陪伴母親經營十數載的華哥孤身作戰,原本期待疫情後經濟好轉,但願望落空,經長時間的考慮後,帶着萬般的不捨,他作出結業的決定。不捨“牛牛”,因為那是他與母親數十年一起奮鬥、留下了很多回憶的地方。 歇息暫別山水相逢 即使至今,華哥口中從不說出一句“執笠”,看着不斷往下掉的自己,華哥與“牛牛”一樣,需要休息一下。“很多人說我像我媽媽,她一直在我的心中,她教會我對食物的堅持,也教會我做人的態度。或許暫停一下,我會更知道日後怎樣才能帶着‘牛牛’走得更遠。她五十多歲才開始創業,而我都五十幾歲,但我相信,不會遲。” “牛牛小食”不僅是數代人的回憶,也紀錄着一段重要的緬僑移民歷史,以美食連結、共融不同的文化。這家老店的興衰,彷彿與澳門的榮枯休戚與共,如果可以,筆者與很多食客一樣,希望可以再次堂食“牛牛”。 |

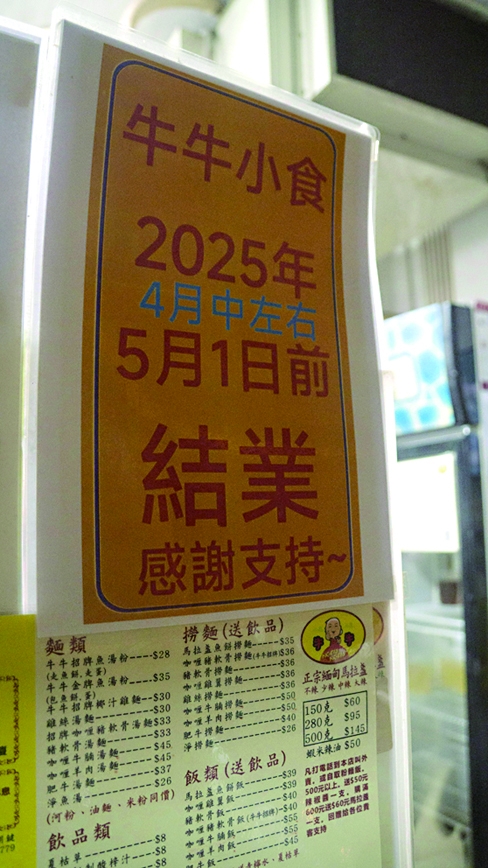

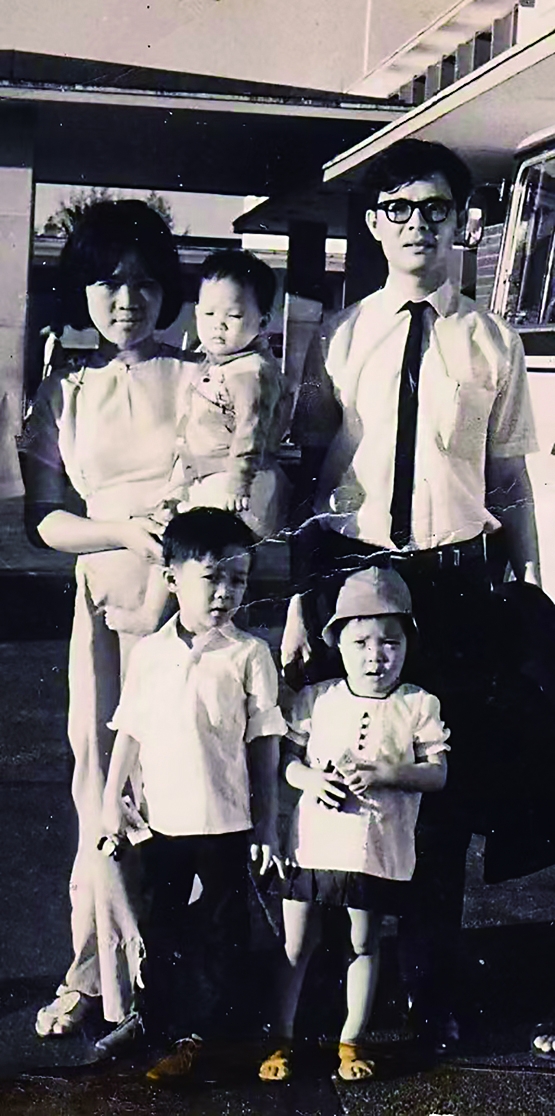

請發表評論