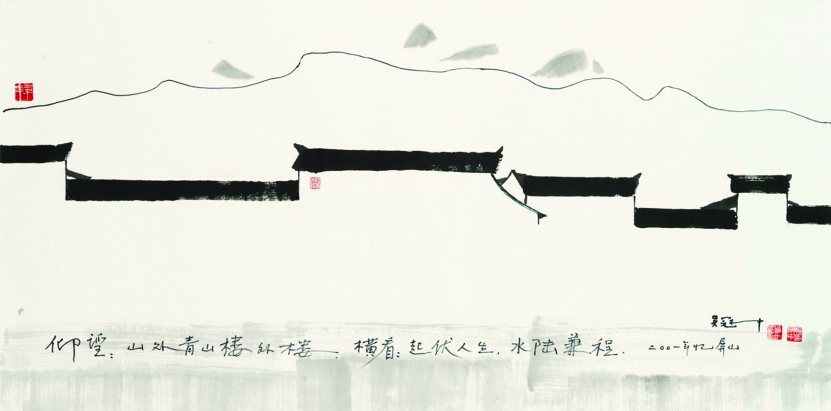

秋瑾故居(水墨設色紙本)  仰望與橫看 (水墨紙本) 生命的感悟 ——觀吳冠中“黑 · 白 · 灰”展 吳冠中先生是我最偏愛的畫家。目前,在香港藝術博物館舉辦的“黑 · 白 · 灰”展覽,我前後觀看了三遍,但每次都有新的體會。 要講述一個畫家的優秀之處,可以從創新性、技巧性、意境或思想等多個方面入手。正如不少評論家將《雙燕》這幅作品與荷蘭的皮特 · 蒙德里安進行對比。當然,正如吳冠中先生自己所述,他在巴黎留學期間確實受到了蒙德里安抽象主義的影響,而這張作品中也確實含有蒙德里安的線條元素。進一步延伸來說,或許還會認爲吳冠中先生作品中大量的留白,源自傳統國畫的觀念,甚至會認爲他的作品是集國畫與抽象藝術於一身的集大成者。 如果將他的作品放在時間軸上觀察,又會發現時間越往後,他的作品越偏向抽象。正如一九九六年的《憶江南》,幾乎完全是抽象風格。但這張作品的有趣之處就在於“憶”字,正如時間久了,記憶也漸漸變淡。司徒元傑所言極是,吳冠中先生所畫的,不僅是所看到的,還是他當下所想到的。 然而,每當我試圖從某一方面介紹吳冠中時,我發現這些都不足以描述吳冠中先生的畫作。直到在香港藝術博物館拍攝的紀錄片中,看到吳冠中先生說:“寫生是一面寫生,一面組合、創作的,所以我說寫生着重‘生’字,不是寫形,主要是‘生’,能把生命感召出來。”我終於明白,爲何他的作品如此吸引我。 “生”或“生命”是難以講述的,這也是傳統中國哲學的大命題,在於感悟,無法言盡。對我而言,吳冠中先生的作品大致分爲兩類:一種是簡樸、純真的;一種在於生命的動感。前者以他著名的作品《秋瑾故居》或《仰望與橫看》爲例,留白所帶來的畫面寧靜,帶有于右任書法中古樸的味道。但我猜想,更多時候,吳冠中先生像個頑皮的孩子。 正如鍾蜀珩教授所回憶,有次他們在江南寫生,路經不少店舖,那時已年過六十的吳冠中先生看到有類似棒棒糖的東西,就買了下來,然後熟練地把兩支棒子相互攪拌,把糖拉長,又捲成絲,再重新結合在一起,重複幾次後才放到嘴裏。後來才發現學生在身旁,不好意思之下,只好笑着說:“哎呀,這是我小時候愛吃的東西。”這或許就是他爲何喜愛在黑白的圖上點綴紅黃色塊的原因,就像《雙燕》那樣爲平淡的生活增添了一些童趣。 但無論怎樣的解讀,我認爲最終還是需要讀者們親自去體會。或許在觀看的過程中,你也會發現這些作品中的“生”之意味。 李俊文 |

請發表評論